横浜・東京で相続・遺言のご相談なら来店型の当事務所へお問い合わせを│相続した不動産・相続預貯金の解約・遺産分割・公正証書遺言作成などお任せください!

遺産相続と遺言作成についてだけ詳細に解説する専門サイト

相続遺言サポートオフィス

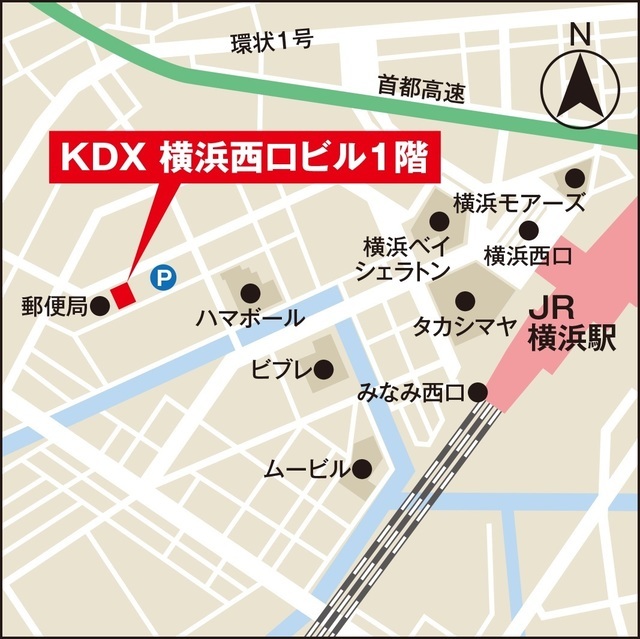

①横浜オフィス:横浜市西区北幸2-10-36KDX横浜西口ビル1階

②東京オフィス:東京都台東区東上野4-16-1横田ビル1階

③町田オフィス:相模原市南区上鶴間本町2-12-36鵜鶴ビル1階

司法書士・税理士と連携サポート!

☎ 045ー594ー7077横浜駅5分

☎ 03ー5830ー3458 上野駅3分

☎ 042ー705ー8600 町田駅6分

お客様がご相談しやすい

オフィスへお問合せ下さい

神奈川エリアは横浜オフィス

東京23区千葉埼玉は東京オフィス東京23区以外は町田オフィス

※土日祝日夜間の面談対応可

(面談受付予約の時間)

平日9:00~18:00

045-594-707703-5830-3458042-705-8600

遺留分とは?

遺留分の計算方法・遺留分侵害額請求権の行使

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこといいます。この場合の相続人とは配偶者又は子(※場合によっては直系尊属)に限られます。この相続人を遺留分権利者といいます。

被相続人は生前に自分の財産をどう処分しようと当然に自由です。また、相続においても被相続人本人が自己の財産を遺言で誰にあげようと自由なはずです。

しかし、一方では相続には遺された相続人の生活保障や、被相続人の財産形成に貢献した相続人への清算的側面もあります。被相続人の利益と相続人の保護のバランスをとったのが遺留分なのです。

※直系尊属は相続時に被相続人に子がいない場合にのみ遺留分権利者となります。

この記事のポイント!

遺留分について網羅的に解説する記事です。遺留分を請求したい方、遺留分を侵害する遺言を書きたい方、遺言が見つかった方など、遺留分に関わる相続・遺言の手続きを進める方には必見の内容になっていますので、是非ご一読ください!

遺留分について

遺留分は、一定の範囲の相続人に認められた最低限の権利で、以下の条文を根拠として請求することができます。

民法第1046条(遺留分侵害額の請求)

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

遺留分の法改正

遺留分の法改正をまとめてみます。

遺留分の法改正まとめ

・遺留分の請求が金銭債権化された。

・遺留分計算に算入する生前贈与の期間が相続開始前10年以内に限定された。

・負担付贈与に関する遺留分のルールが明文化された。

・不相当な対価による有償行為に対するルールが変更された。

・遺留分権利者の債務弁済時のルールが変更された。

遺留分を請求できる相続人の範囲

遺留分は、全ての相続人に認められているわけではありません。まずは、根拠条文をご覧ください。

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

1.直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

2.前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

遺留分の割合

では、遺留分権利者の遺留分の割合はどのくらいなのか?

子のみが相続人になる場合は相続財産の1/2、子と配偶者の場合は相続財産の1/4が配偶者、1/4が子、配偶者と直系尊属の場合は相続財産の2/6が配偶者、1/6が直系尊属、直系尊属のみの場合は相続財産の1/3が遺留分として相続人に保障されます。

言葉だけではわかりにくいと思いますので表にしてみましょう。

| 子 | 配偶者 | 直系尊属 |

子

|

1/2 |

ー |

ー |

配偶者・子

| 1/4 子が複数なら更にここから等分に割ります |

1/4 |

ー |

配偶者・直系尊属 |

ー |

2/6

|

1/6 2人なら等分 |

直系尊属

|

ー |

ー |

1/3

|

つまり被相続人は、遺言書でこの遺留分を侵害してしまう遺贈や相続分の指定をする場合、その遺留分の額の範囲に限り、遺留分権利者から金銭請求を受ける可能性があるのです。相続人の遺留分を奪う「推定相続人の廃除」という制度も存在しますが、廃除の要件は非常に厳格なため認められにくいのが現実です。

よって、遺言書を作成する場合には遺留分の割合には十分留意することが必要です。

また、遺留分の侵害として金銭請求の対象になってしまう範囲には、相続開始後に効力を発生する遺贈や相続分の指定に限られません。相続開始前一年以内の贈与や遺留分を侵害する目的でされた贈与などは相続開始前にされたものについても遺留分を侵害したものとして遺留分請求権の対象として扱われる可能性があります。

≫遺留分に注意した遺言書を残したいなら

遺留分の保障を実現するための遺留分侵害額請求

遺留分侵害額を請求するには

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分には時効が存在しますので、定められた期間までに必ず行ってください。

民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

遺留分制度と遺留分の放棄

遺留分制度は相続人の救済を目的としていますので、行使するかしないかは遺留分権利者の自由です。また、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権自体の放棄もできます。相続開始後なら自由にできます、

そもそも、1年間行使しなければ時効によって遺留分侵害額請求権は消滅します。しかし、相続開始前、つまり被相続人の生前の場合は家庭裁判所の許可がない限り遺留分侵害額請求権の放棄は認められていません。これは被相続人及び他の共同相続人の強要など心理的に圧迫されて自由意思によらずに放棄されてしまう可能性があるからです。

あくまで遺留分侵害額請求の目的は相続人の保護にあります。

家庭裁判所の遺留分侵害額請求権放棄の許可の判断基準は、以下のとおりです。

1.放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいているか

2.放棄の理由に合理性があるか

3.放棄の代償が支払われているか

この3つです。なお、遺留分の放棄が許可されて放棄となっても、相続放棄とみなされるわけではないので、相続放棄の効果は発生しません。相続放棄をする場合は相続開始後3ヵ月以内に別途の相続放棄の手続きが必要です。

また、遺留分侵害額請求権の放棄は請求権の放棄なので、法定相続分通りの相続がなされれば、当然に相続分通りに相続財産を相続可能です。

これまで説明してきたように、遺留分侵害額請求権は非常に強い権利です。被相続人ご自身の死後相続財産で争わないためには、被相続人ご本人が生前から自身の死後の家族のこと考えて対策をしていくことが重要です。

なお、「遺留分侵害額の請求を受けた場合」または「これから遺留分を請求をする場合」については、弁護士へご相談することをお勧めします。なぜなら、遺留分の請求というのは相続争いのきっかけ(スタート)になることが多く、今後のことを考えると弁護士へ相談すべき事案だからです。

遺留分制度のこれから

遺留分制度は2019年に改正されました。前述したように、大きな変更点のひとつとして遺留分減殺請求権が「金銭請求のみの遺留分侵害額請求権」にかわったことです。

遺留分の請求が金銭のみの一本化されたことは、実務上の取り扱いにも大きな変更があります。

改正前では、遺留分の請求を恐れて(自宅に減殺請求され共有になると困るため)、遺言の内容を遺留分権利者に伝えない(伝えられない)受遺者が相当の数いたものと思われます。

遺留分権利者との関わり合いを避けてしまうことで、遺言のことを伝えないまま連絡をせずに放置してしまうのです。

遺産分割の話が来ないことに不安に感じた遺留分権利者が専門家へ相談に行き、その後遺言の事実を知り、怒りを覚えた遺留分権利者がそのまま遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求権)を行うという紛争へのプロセスを辿ります。

1.遺言者本人が死亡 →

2.遺言の事実を他の相続人に伝えないまま遺言を執行 →

3.相続人(遺留分権利者)が不安を感じて専門家へ相談 →

4.遺言の事実を知る(または知らないまま) →

5.紛争スタート

上記のプロセスを見ていただくとおり、放置された相続人(遺留分権利者)が不安になって専門家へ相談したことが紛争のきっかけとなっています(相談を受けた弁護士が内容証明を送りつける等)。つまり、この部分をしっかりとした対応をすることで紛争を回避することができると考えます。

改正後は遺留分の請求が金銭に一本化されましたので、遺留分を支払うつもりがあるのなら、放置するのではなく、なるべく早期段階で遺留分権利者に対してその意向を伝えるようにするべきです。遺留分権利者に不安をさせないよう、しっかりとした関わり合いを持って連絡を取り合うことが重要です。

遺言の内容もしっかりと伝えるべきです、相続財産の全ても隠すことなく全て開示します。通帳や残高証明書等の根拠資料を示すことも必要でしょう。相続手続きを行う専門家も入れた方が、相手も安心できるはずです。

手続き上の流れや見通しも初期の段階で伝えておくようにします。相続税が発生する場合には、そのことも伝えてください。

とにかく遺留分権利者本人も相続手続きの当事者であると感じさせてあげることできっと安心してくれるはずですから(他の専門家へ相談に行くようなことはしない)、四十九日を待つなどせず、なるべく早い段階で遺留分権利者と会って話をする機会を作るようにしましょう。

なお、遺留分権利者に1円も渡したくない、絶対に話などしたくないと考えて時効を待つ方も一定数いらっしゃるかと思いますが、それはお勧めできないことを付け足しておきます。

故人の遺言書が見つかった方へ

本ページまでたどり着いた方の中に、「遺言書をもとに相続手続きを行いたいが遺留分権利者をどう対応していくべきか」に困っている方がいらっしゃると思います。

つまり、財産を受け取らない相続人(遺留分権利者)に対してどのように遺言の内容を伝えればいいのか、そもそも伝えるべきなのか、を悩んでいる方です。

そういった方にはこちらの記事が参考になるかと思いますので、是非一読していただければと思います。

≫遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか

本ページに関連した当事務所の解決事例

本ページに関連した当事務所の解決事例

[遺留分を支払った解決事例]

≫ 遺留分権利者にきちんと遺言を伝えて揉めずに相続手続きを解決した事例

≫ 前妻の子供に遺留分を支払って揉めずに相続手続きを解決した事例

≫ 公正証書遺言の作成から遺留分合意まで当事務所がサポートした事例

≫ 遺留分合意書を交わして解決した事例

[公正証書遺言を作成した事例]

≫ 前妻の子供には遺産を渡さず後妻の子供だけに遺言で財産を残したい

≫ 手書きで書いた遺言を公正証書で書き直したい

遺言作成・遺言発見後の相続手続きのことなら当事務所までご相談ください!

相続・遺言を解決する当事務所では、相続手続きや遺言書作成についてお困りのご相談者様のお話をじっくり聞いて、専門家との連携により全ての手続きを一括サポートさせていただきます。どこに相談していいのかわからないといった方はまず当事務所までご相談ください。親切丁寧に司法書士・行政書士が対応いたします。

ご相談予約は下記のお電話番号または問い合わせフォームからお願いいたします。

なお、「相続」と「遺言」のことをもっと詳しく知りたいというお客様のために、相続と遺言に関する情報・基本知識から応用知識・参考資料や書式・銀行の相続手続きや相続税のことなど、当サイト内のありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめページのご用意がありますので、下記をクリックしてそのページへお進みください。

≫『当サイト内の相続・遺言に関する全てのコンテンツまとめ』ページは、こちらか下の画像をクリック!↓

この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。

・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)

・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)

≫ニッポンの社長インタビュー記事「その道のプロフェッショナル」はこちら

ご依頼は、各オフィスへ直接お問合せください。

相続専門来店型の当事務所では、お客様が行きやすい最寄りのオフィスでのご相談対応可能!

下記の3オフィス(横浜駅・上野駅・町田駅)の中から選んでお問い合わせください。地図をクリックすると各オフィスの詳細ページへ進めます。

≫電話したらどんなことを聞かれるの?

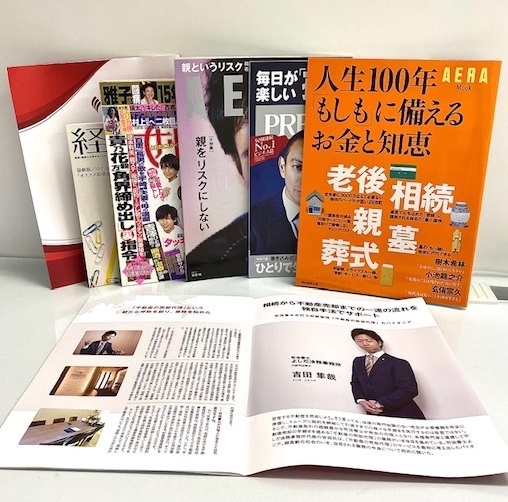

当事務所は相続と遺言の分野でメディアや取材実績が多数あります

専門性を持った当事務所では、年間を通して相続・遺言についてメディアからの取材を多数お受けしています。

NHKクローズアップ現代・テレビ朝日系情報番組の取材、雑誌「AERA」「女性自身」「プレジデント」等の執筆実績など。

当事務所のメディア実績については、以下をクリックしていただけるとご覧いただけます。

過去のメディア・取材実績はこちら

当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】

①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!

②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。

③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。

④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!

⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。

⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。

⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。

⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】

≫死亡以外でも相続が開始することがある?

≫相続に困ったときの公的な相談先一覧

≫養子は実子と同じように相続できる?

≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い

≫内縁の配偶者は相続人になる?

≫行方不明の相続人がいて困っている

≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法

≫生命保険金は相続財産になる?

≫死亡退職金は相続財産になる?

≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?

≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?

≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは

≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算

≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?

≫遺言書があっても遺産分割協議できるか

≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?

≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法

≫相続税は誰が申告するの?

≫相続税はいつまでに申告するの?

≫相続税はいつまでに納付すればいいのか

≫相続税は分割払いできる?

≫相続税は現金以外でも払える?

≫準確定申告って?

≫相続税申告に必要な残高証明書とは

≫相続税の配偶者控除とは

≫相続時精算課税制度ってどんなもの?

≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?

≫胎児も相続人になれるの?

≫相続人の範囲と法定相続分は?

≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい

≫権利証が見つからなくても相続登記できる?

≫遺産分割をしないで放置したらどうなる?

≫負動産を相続してしまったら

≫遺品整理業者へ頼むメリットは?

≫農地を相続したら

≫相続不動産を売る際に発生する税金って?

≫みなし取得費と譲渡所得税を知る

≫除籍謄本って何?

≫改製原戸籍って?

≫疎遠な相続人と遺産分割する注意点

≫法定後見と任意後見の違いは?

≫成年後見制度について知りたい

≫期限付きの相続手続きってあるの?

≫遺産分割証明書とは?

≫法定相続情報証明制度って何?

≫法定相続情報一覧図の申請方法は

≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

≫法定相続情報一覧図の再交付

≫高齢者消除とは

≫同時に相続人が死んだらどうなる?

≫相続税額の2割加算とは

≫相次相続控除って?

≫配偶者居住権とは

≫公証役場

≫法務局

≫税務署

≫法テラス

≫役所の無料相談

≫死後離縁とは

≫路線価図と相続税

≫相続放棄の期間伸長の申立て

≫不在者財産管理人の選任申立て

≫相続財産管理人の選任申立て

≫特別縁故者の相続財産分与の申立て

≫未成年後見人とは

≫遺留分放棄とは

≫単純承認とは

≫限定承認とは

≫相続関係説明図とは

≫相続財産目録とは

≫後見制度支援信託とは

≫後見制度支援預金とは

≫任意後見契約公正証書の作成方法

≫成年後見の申立て

≫負担付遺贈とは

≫遺産分割を禁止する方法

≫家族信託とは

≫団体信用生命保険とは

≫令和以降の相続遺言の法改正

≫遺産分割の遡及効

≫遺産相続とは

≫ペット信託とは

≫相続税の基礎控除額

≫相続税の未成年者控除

≫相続税の障害者控除

≫遺産相続の完了期間

≫法定相続分の相続登記

≫土地の相続登記

≫代表相続人とは

≫相続人申告登記

≫相続人への遺贈登記の単独申請

≫戸籍の広域交付とは

≫法定相続登記後の遺産分割と更正登記

≫海外居住者の所有権名義人の国内連絡先情報

≫スマート変更登記とは

≫検索用情報の申出やってみた

【相続(応用編)】

≫相続専門家について

≫未成年者がいる場合の遺産分割①

≫未成年者がいる場合の遺産分割②

≫認知症の方がいる場合の遺産分割

≫相続債務の調べ方

≫横浜地方法務局・不動産管轄一覧

≫相続税の課税対象となる「みなし相続財産」

≫特別受益とは

≫揉めない遺産分割の方法

≫寄与分とは

≫出生から死亡までの戸籍の集め方

≫調停・審判による相続財産の名義変更

≫遺言書による相続財産の名義変更

≫相続による国債の名義変更

≫死亡届の提出は相続開始のスタートライン

≫代襲相続とは(世代をまたぐ相続)

≫小規模宅地の特例とは

≫相続放棄をすることの危うさ

≫相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ

≫相続財産とは、そもそも何か

≫銀行等での相続手続きに必要になる書類

≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割

≫株式・証券の相続手続き

≫遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは

≫相続した遺産の分け方と、その流れ

≫遺贈を受けると相続分が減ってしまう?

≫香典や弔慰金は相続財産?

≫不動産の相続による名義変更の期限

≫相続放棄手続きの流れ

≫相続人になれなくなってしまう行為

≫相続分の譲渡とは

≫相続放棄と相続不動産の管理責任

≫戸籍をたどることが出来なくなる場合

≫相続不動産は売却してしまった方が良い場合も

≫相続不動産を売却する場合に必要となること

≫遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性

≫相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?

≫相続人の1人からの預金の解約

≫空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除

≫空き家を放置するデメリット

≫相続した空き家問題

≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか

≫定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

≫自宅と一緒に売れない土地を相続したら

≫遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか

≫遺産相続と会社の解散・清算

≫相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか

≫認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい

≫代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら

≫孤独死した家を相続して売却・処分をするために

≫相続した空き家を売るべきタイミングとは

≫空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は

≫不動産の共有持分を相続したら

≫固定資産税の納税代表者変更届けとは

≫相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限

≫事故物件となる判断基準とは

≫不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか

≫新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

≫孤独死の相続手続き

≫事故物件を売却する方法

≫相続不動産売却と譲渡所得税

≫相続した不動産の「換価分割」って?

≫相続不動産を換価分割する流れ

≫換価分割の前にする相続登記

≫換価分割と遺産分割協議書の文言

≫換価分割にかかる経費を知りたい

≫換価分割にかかる税金について

≫換価分割後に負う相続人の契約不適合責任

≫換価分割の相談先はどこ?

≫相続不動産を賃貸に出す流れ

≫相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

≫コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き

≫事故物件を相続したら

≫認知症の相続人と銀行手続き

≫孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄

≫警察から孤独死の連絡を受けたら

≫相続した不動産を共有名義にするデメリット

≫疎遠な親族の相続人となったら

≫相続登記の義務化

≫古い遺産分割協議書で相続登記

≫遺産分割協議書への未登記建物の書き方

≫土地所有権の放棄制度

≫特別寄与料とは

≫自殺(自死)の相続手続き

≫数次相続とは

≫証券保管振替機構とは

≫公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法

≫自動車の相続手続き

≫ゴルフ会員権の相続手続き

≫妻の相続に夫が関わるべきか

≫不動産売却の一括サイトとは

≫四十九日を過ぎてから相続手続き開始

≫成年年齢の引き下げの法改正について

≫老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ

≫遺産の使い込みを確認する方法

≫相続した不動産を時効取得できるか

≫定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法

≫相続で共有になった不動産名義を一本化

≫独身の兄弟の遺産相続

≫離婚した父親の相続人になったら

≫相続すると住民税は増えるか

≫税務署から届く相続税申告要否検討表

≫滞納税金も相続してしまうのか?

≫デジタル遺品とは

≫遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?

≫遺産分割時の不動産評価額の算定方法

≫遺産分割協議書と印鑑証明書の日付

≫遺産分割協議書に債務を記載する注意点

≫相続登記の申請方法3種類

≫生命保険を相続対策に使う方法

≫相続や遺贈と不動産取得税

≫相続税申告後に財産が見つかったら

≫遺産放棄と相続放棄の違い

≫相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割

≫タンス預金と相続税

≫相続登記の登録免許税の免税措置

≫老人ホーム入居と小規模宅地の特例

≫同性パートナーの相続権

≫推定死亡日と孤独死

≫特殊清掃と孤独死

≫自殺があった家を売却して遺産分割する方法

≫3ヶ月以内に相続手続きが必要?

≫遺産分割協議書は署名か記名か

≫借地権の相続手続き

≫兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方

≫団信付き住宅ローンと相続税の債務控除

≫コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?

≫コロナウイルスと相続税申告期限の延長

≫相続したら生活保護は打ち切り?

≫相続不動産を売却したら扶養から外れる?

≫死亡した夫の相続手続き

≫死亡した妻の相続手続き

≫遺産分割協議書のハンコ代

≫相続放棄と相続税基礎控除額の人数

≫祖父母の遺産を孫が代襲相続したら

≫異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割

≫親が危篤時の相続対策について

≫家財道具の相続税評価

≫絵画や骨董品の相続税評価

≫家族にバレずに遺産を受け取れるか

≫交通事故で死亡した相続手続き

≫台風など災害で亡くなった相続手続き

≫別荘の相続手続き

≫お墓(墓地)の相続手続き

≫養子縁組と相続税基礎控除額

≫相続税のタワマン節税

≫包括受遺者を含めた遺産分割協議書

≫両親が順に死亡した数次相続

≫Zoom等のテレビ電話で遺産分割

≫遠方の相続した不動産売却

≫遺産分割協議書の実印を拒む相続人

≫数次相続の遺産分割協議書の見本

≫戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?

≫配偶者名義の名義預金と相続税

≫貸事務所や貸店舗の相続手続き

≫相続税還付とは

≫相続税の債務控除の範囲

≫遺産分割協議書に捨印を押して平気?

≫法定相続でも遺産分割協議書は作る?

≫相続した遺産は離婚の財産分与の対象か

≫急死した親の相続手続き

≫認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか

≫認知症の相続人が遺産分割できる判断基準

≫遺産整理の専門家報酬

≫相続登記の司法書士報酬は誰が払う?

≫相続税申告の税理士報酬は誰が払う?

≫相続手続きと印鑑証明書の通数

≫相続した土地を隣に買ってもらう方法

≫相続した空き家の特例と老人ホーム

≫相続した空き家の火災保険

≫原野商法の土地を相続したら

≫亡くなった人の携帯電話の解約

≫通帳紛失と銀行の相続手続き

≫知らない司法書士から相続の手紙

≫相続手続依頼書とは

≫通帳レスの相続預貯金口座の調査

≫相続税のシミュレーションと税理士

≫相続した実家の解体

≫認知症の相続人がいる相続税申告

≫相続した空き家の特例と未登記建物

≫相続した空き家の電気ガス水道

≫遺産分割協議書作成と専門家

≫数次相続と空き家の3000万円控除

≫小規模宅地の特例と相続不動産売却

≫借金を相続不動産の売却代金で清算

≫現況のまま相続不動産を売る方法

≫相続する実家は生前に解体すべき?

≫実家の売却は相続の前と後どっち?

≫相続した実家をすぐに売った方がいいケース

≫叔母と共有の土地を相続したら

≫ゴミ屋敷を相続したら

≫相続した古い家を売却する方法

≫認知症の相続人が署名できないケースの代筆

≫脳梗塞の後遺症と遺産分割協議

≫認知症の相続人と遺産分割の放置

≫認知症の相続人と相続放棄

≫唯一の相続人が認知症のケース

≫認知症の相続人と相続登記

≫父死亡で母認知症の相続手続き

≫認知症の相続人が株式を相続できるか

≫認知症の親と空き家の実家売却

≫要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議

≫認知症の相続人がいる相続手続き

≫海外居住の相続人が日本の不動産売却

≫相続したビルの売却方法

≫空き家の風通しについて

≫富裕層の相続手続き

≫離婚した父親が孤独死したら

≫相続不動産を売却する約束を守らない

≫両親が共有名義の不動産を売りたい

≫賃貸併用住宅を相続したら

≫二世帯住宅の相続手続き

≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更

≫相続すると一軒家より厄介な空き家

≫認知症の相続人に親族が成年後見人

≫認知症の相続人と法定相続分

≫推定の文言を省略した相続登記

≫相続不動産の遺産分割と机上査定

≫相続した借地権付き建物は売れる?

≫生命保険契約照会制度とは

≫高齢な親名義の不動産を代理売却する方法

≫相続不動産に差押登記が入っていたら

≫認知症の親が死亡した遺産分割

≫近所からクレームが来る空き家を相続

≫死亡した叔父の相続人が認知症の親

≫孤独死と相続放棄期間伸長

≫孤独死相続と遺品整理のタイミング

≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否

≫孤独死した家の遺品整理費用が出せない

≫叔父が孤独死した相続手続き

≫孤独死と相続放棄の判断基準

≫孤独死相続の専門家が少ない理由

≫孤独死相続を専門家に相談する前に

≫遠方の親族が孤独死した相続手続き

≫実家じまい

≫軽度の認知症の相続人と遺産分割

≫兄が孤独死して高齢な親が相続人

≫孤独死の葬儀代を立て替え

≫数次相続はどこまで続くの?

≫相続した古い団地の処分方法

≫祖父母の不動産を数次相続したら

≫亡くなった祖父名義の不動産どうする?

≫亡くなった父名義の実家を売りたい

≫亡父が認知症の母へ遺言を残した対応

≫孤独死した人の遺言調査

≫孤独死した人の借金の調べ方

≫大相続時代と土地売却のタイミング

≫土地を売ったお金で相続税納税

≫相続した実家を売却する方法

≫相続手続き中に住所変更してもいい?

≫孤独死した人の相続人は誰?

≫孤独死相続のやることリスト8つ

≫孤独死相続のよくある質問(FAQ)

≫孤独死相続の税金問題とその対策

≫孤独死と隣人からの損害賠償問題

≫地主が財務省の借地権の遺産分割

≫孤独死があったゴミ屋敷の相続

≫祖父母から相続で引き継いだ土地売却

≫孤独死したマンション管理会社の対応

≫相続したマンションの売り時は?

≫相続で不動産の部分だけ司法書士へ依頼

≫築20年前後の相続した戸建て売却

≫築60年以上のマンション相続

≫建物更生共済の相続手続き

≫相続した不動産が擁壁上にある問題点

≫遺産で繰り上げ返済?投資にまわす?

≫一人暮らしの親が実家で孤独死

【相続(銀行編)】

≫銀行の相続手続きの方法

≫ゆうちょ銀行の相続手続き

≫三菱UFJ銀行の相続手続き

≫みずほ銀行の相続手続き

≫三井住友銀行の相続手続き

≫横浜銀行の相続手続き

≫りそな銀行の相続手続き

≫静岡銀行の相続手続き

≫JA農協の相続手続き

≫横浜信用金庫の相続手続き

≫湘南信用金庫の相続手続き

≫城南信用金庫の相続手続き

≫川崎信用金庫の相続手続き

≫野村證券の相続手続き

≫SMBC日興証券の相続手続き

≫大和証券の相続手続き

≫浜銀TT証券の相続手続き

≫ネット証券の相続手続き

≫株式の未受領配当金の相続手続き

≫金・銀・プラチナの相続手続き

≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き

≫貸金庫の相続手続き

≫出資金の相続手続き

≫ネット銀行の相続手続き

≫相続した預貯金の仮払い制度

≫相続した預貯金の仮払い制度の感想

≫預貯金の相続手続きと期限

≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き

【遺言】

≫遺言専門家について①

≫遺言専門家について②

≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法

≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」

≫遺留分とは?

≫自筆証書遺言について

≫公正証書遺言について

≫秘密証書遺言について

≫遺言執行者とは

≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法

≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ

≫遺言書の検認手続き

≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)

≫遺言書を書くべき人とは

≫遺留分侵害額請求権について

≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる

≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?

≫作った遺言書を失くしてしまった

≫遺言書の検認証明書の見本

≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合

≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言

≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは

≫遺贈と死因贈与の比較

≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は

≫遺言が複数見つかったらどうなる

≫遺贈寄付とは

≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方

≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点

≫死後事務委任契約とは

≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

≫新型コロナウイルスと遺言書

≫自筆証書遺言の方式緩和

≫自筆証書遺言の保管制度

≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較

≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想

≫遺言執行者がやるべきこと

≫遺言執行者の選任申立て

≫公正証書遺言の検索システム

≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか

≫エンディングノートの書き方

≫離れて暮らす親の終活準備

≫終活でやるべきことまとめ

≫飼い主が亡くなった後のペット問題

≫ペットのために財産を残す負担付遺贈

≫遺言書情報証明書とは

≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由

≫孫に遺産を相続させる3つの方法

≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには

≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法

≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか

≫愛人のために遺言書を残す

≫地主の遺言書

≫内縁の妻に遺言書を書くには

≫遺留分を侵害した遺言書

≫尊厳死宣言公正証書

≫遺言執行者の権限明確化

≫関係遺言書保管通知と死亡時通知

≫遺言書保管事実証明書について

≫特別方式遺言とは

≫信託銀行の商品「遺言信託」とは

≫エンディングノートに書いた遺言の有効性

≫公正証書遺言の証人の欠格事由

≫自署できない人の遺言書の選択肢

≫耳が聞こえない方の公正証書遺言

≫目が見えない方の公正証書遺言

≫遺言書作成後に住所氏名の変更

≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言

≫遺言執行者は誰にすべきか

≫遺言書を書き換えるタイミングは

≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く

≫家族に知られず遺言書を作成する方法

≫遺言書は誰のもの?

≫余命宣告と遺言書

【解決事例】

≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法

≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった

≫未成年者がいる場合の遺産分割協議

≫父と母が順に死亡した場合の相続登記

≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる

≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと

≫権利証がない場合の相続登記について

≫絶縁状態だった父親の財産の相続

≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記

≫空き家の処分を換価分割を使って解決

≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法

≫相続登記を放置していた代償

≫残された家族が揉めてしまう遺言

≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)

≫あるはずの遺言が見つからない

≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した

≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい

≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい

≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら

≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決

≫節税対策の相続放棄

≫会ったこともない相続人との遺産分割協議

≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議

≫公正証書遺言による不動産の名義変更

≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい

≫面倒な相続手続きはやりたくない

≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい

≫相続した定期借地権付の建物を売却処分

≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決

≫相続で共有になった土地の持分売買

≫甥と遺産分割して相続手続きを解決

≫母親に遺言書を書いてほしい

≫遺留分を支払って相続手続きを解決

≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい

≫放置された遠方の空き家を処分したい

≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記

≫相続税の納付資金を売却代金で用意

≫相続手続きを至急で完了

≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割

≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート

≫疎遠な叔父の相続手続き

≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例

≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き

≫相続で代々引き継いできた土地を処分

≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整

≫多額のローンが残ったアパートを相続

≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決

≫高齢な相続人が複数いるケース

≫全く知らない相続人が判明した事例

≫相続した空き家の控除を使って換価分割

≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例

≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例

≫遺言を公正証書で作り直し

≫田舎の土地を相続放棄したい

≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談

≫相続したマンションの名義変更

≫相続手続きの途中で遺言を発見

≫付言事項つきの遺言に思いを残す

≫子供のいない夫が死亡した相続手続き

≫法定相続情報を使った相続手続き

≫相続した実家の名義変更を解決

≫借地上のアパートを相続してしまった

≫登記識別情報が見つからない相続手続き

≫遺言執行者から委任を受けて解決

≫団体信用生命保険を使う相続案件

≫成年後見人と遺産分割をして解決

≫相続財産が不明な場合の遺産相続

≫遺言を子供たちに内緒で作った事例

≫父親が亡くなったことによる遺産分割

≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く

≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決

≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例

≫疎遠な父親の財産を相続放棄

≫相続したタワーマンションの名義変更

≫公正証書での遺言を作成した事例

≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決

≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分

≫遺産相続と会社の清算を同時に解決

≫父親に遺言書を書いてもらいたい

≫未成年者の特別代理人を選任した事例

≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割

≫相続登記の移転漏れを解決

≫故人の遺言書が複数見つかった事例

≫甥と姪が相続人となった相続を解決

≫被後見人が死亡した相続手続きを解決

≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き

≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続

≫空き家を解体して更地で売却した事例

≫相続した共有持分の相続登記をした事例

≫証券保管振替機構に開示請求した事例

≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼

≫途中までやって断念した相続を解決

≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった

≫急死した母親の相続手続き

≫相続した自宅の名義変更と相続税申告

≫相続した未登記建物の名義変更

≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却

≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄

≫役所の相談会で解決できなかった相続

≫胎児が相続人となった相続を解決

≫相続した土地を遺産分割で解決

≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割

≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例

≫遺留分合意書を交わして解決した事例

≫孤独死があった家を売却処分した事例

≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決

≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例

≫相続登記の義務化の前に名義変更したい

≫コロナ禍における遺言作成

≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼

≫数次相続が複数発生している相続

≫自殺があった家を売却・現金化して解決

≫相続した実家を兄弟の共有名義にする

≫独身で子供のいない兄弟の相続

≫遺言検索システムを利用し遺言を発見

≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた

≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例

≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き

≫付言事項で紛争を回避した事例

≫株式が主たる相続財産の遺産分割を解決

≫滞納税金を相続放棄して解決した事例

≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続

≫相続放棄の期間伸長を行い財産調査

≫エンディングノートで遺言の存在を知る

≫被相続人代表の有限会社が残っていた

≫昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成

≫子なし夫婦がお互いに遺言書作成

≫ネット銀行の相続手続きを解決

≫叔母に遺言書を書いてもらった事例

≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き

≫親の終活として公正証書遺言を作成

≫未申告の相続税と相続手続き

≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続

当事務所の取材・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号

・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送

・「経理WOMAN」2019 NO.280

・雑誌「AERA」2018.4.15号

・週刊「女性自身」2018.10.2号

・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

過去のメディア・取材実績はこちら

各オフィスへのアクセス

面談のご予約お待ちしています!!

[各オフィスの営業時間]

平日 9:00~18:00

お問い合わせは営業時間内にしていただくか、専用フォームからお願いします

よしだ法務グループ代表紹介

司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属

神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」

・司法書士よしだ法務事務所代表

・行政書士法人よしだ法務事務所代表

・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事

【保有国家資格】

司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

当オフィスを画像でご紹介

横浜オフィスのご紹介

東京オフィスのご紹介

町田オフィスのご紹介

当オフィスのメンバーご紹介

オフィス代表・スタッフなど

接客担当 田沢

ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!

当オフィスの業務対応エリア

神奈川県・東京都を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能!!

神奈川エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他

東京エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

千葉・埼玉エリア

千葉・埼玉にお住まいのお客様も増えておりますのでご安心してご相談ください!