横浜・東京で相続・遺言のご相談なら来店型の当事務所へお問い合わせを│相続した不動産・相続預貯金の解約・遺産分割・公正証書遺言作成などお任せください!

遺産相続と遺言作成についてだけ詳細に解説する専門サイト

相続遺言サポートオフィス

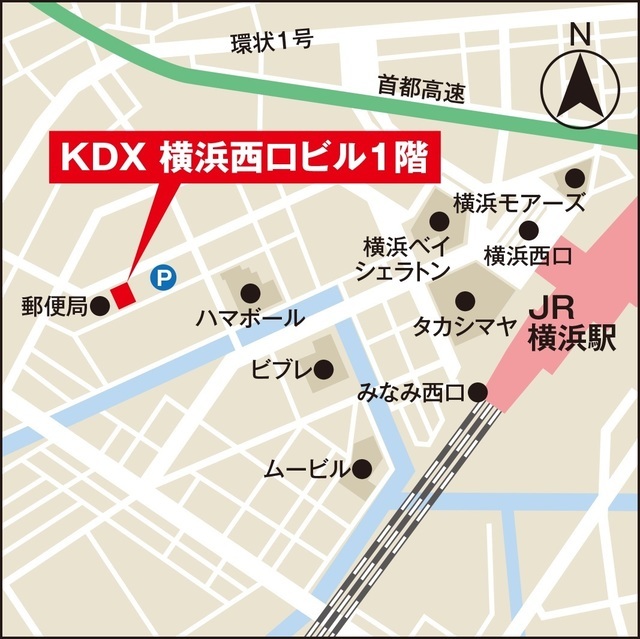

①横浜オフィス:横浜市西区北幸2-10-36KDX横浜西口ビル1階

②東京オフィス:東京都台東区東上野4-16-1横田ビル1階

③町田オフィス:相模原市南区上鶴間本町2-12-36鵜鶴ビル1階

司法書士・税理士と連携サポート!

☎ 045ー594ー7077横浜駅5分

☎ 03ー5830ー3458 上野駅3分

☎ 042ー705ー8600 町田駅6分

お客様がご相談しやすい

オフィスへお問合せ下さい

神奈川エリアは横浜オフィス

東京23区千葉埼玉は東京オフィス東京23区以外は町田オフィス

※土日祝日夜間の面談対応可

(面談受付予約の時間)

平日9:00~18:00

045-594-707703-5830-3458042-705-8600

相続した実家を売却する方法(完全ガイド)

記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉

相続した実家を売りたい

相続した実家の売却は、多くの人にとって一大イベントです。特に、相続を経験したばかりの方にとっては、どこから手をつけていいのか分からないという悩みが大きいものです。

本記事では、相続した実家を売却する際に必要な手続きや注意点を、実務的な視点で解説し、税金の問題から書類作成、売却方法までの流れを順を追って詳しく説明します。また、税務上で有利に働く特例や優遇措置についても解説し、この記事を読むことで相続した実家売却のことの全てが理解できるような内容(完全ガイド)になっています。

相続した実家の売却で悩まれている方へ

相続した実家を売却する際には、さまざまな法的手続きや税務面の問題が絡み合い、初めて経験する場合は多くの不安がつきまといます。

たとえば、実家の売却を決意したものの、相続税の計算方法や売却にかかる譲渡所得税、さらに譲渡所得の特例など、税金の問題が気になる方も多いでしょう。また、相続人が複数いるは、遺産分割協議をどのように進めるか、あるいは、相続に関わる登記手続きがどこまで自分で対応できるのか、専門家に頼むべきかと悩む場面も少なくありません。

空き家問題が顕在化することも

さらに、近年では、相続した実家が空き家となっているケースも増えており、空き家の管理が煩雑で、空き家対策が重要な課題となっています。長期間放置することで劣化が進み、修繕費用がかさむだけでなく、不法侵入や火災などのリスクもあります。(関連記事:相続した空き家と火災保険)そのため、相続直後にどのように売却を進めるべきか、売却タイミングをいつにするべきかなど、早期の対応が求められることも多いです。

当事務所では、10年以上も前からそんな相続した実家売却でお困りの方々のサポートを続けてきました。

相続した実家売却では、法務・税務・不動産売却の総合的な知識を求められるところ、当事務所の代表は大手不動産会社勤務から司法書士になった経歴を持ち、メディアや雑誌で取り上げられてきてる実績もありますので(関連サイト:司法書士よしだ法務事務所代表吉田隼哉│相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート)、当事務所からここで実務的なことも含め「相続した実家売却の完全ガイド」の記事を提供いたします。長文の記事となりますが、是非参考にしてください。

相続とは?相続手続きの基礎知識

相続は、誰にでも一度は直面する可能性がある大切な手続きですが、初めて経験する方にとっては、どのように進めるべきか不安に感じることも多いでしょう。

相続は単に財産を受け継ぐだけでなく、税務や法律、書類作成などが関わるため、手続きが複雑になることがあります。

ここでは、相続の基本的な流れ、相続税の知識、遺産分割協議書の作成方法を解説し、手続きを進める上でのポイントと注意点をご紹介します。

相続の基本的な流れ

相続手続きの流れは大きく分けて、以下のステップに分かれます。

(1)相続が発生した際に必要な手続き

相続が発生すると、まず最初に行うべきことは「相続人の確定」です。これは、亡くなった方(被相続人)の遺産を誰が引き継ぐかを決定する重要なステップです。相続人は、配偶者や子供、場合によっては兄弟姉妹や親などが該当します。(関連記事:相続人の範囲と法定相続分の計算)

まずは被相続人が亡くなったことを証明するため、死亡届を市区町村役場に提出します。これにより、死亡が公式に認められます。そして、法定相続人を確定するため、戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せます。相続人が確定したら、次に行うべき手続きは相続財産の把握です。

(2)相続財産の把握

相続財産には、現金、不動産、株式、預貯金、債務などが含まれます。これらをすべて洗い出し、相続財産目録を作成します。また、相続財産の評価も重要です。特に不動産や株式などの価値は、専門家による査定が必要な場合があります。(関連記事:相続財産とは)

(3)相続登記

相続登記は、不動産を相続した場合に必要な手続きです。相続登記をしないまま放置しておくと、後々名義変更ができなくなり、売却や担保設定ができなくなる恐れがあります。登記には必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など)が必要です。

(4)遺言書の確認

もし被相続人が遺言書を遺している場合、その内容を確認し、遺言書に従って遺産を分割します。遺言書には、遺言執行者を指定する場合があり、その執行者が手続きを進めます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、それぞれの方法によって取り扱いが異なります。(関連記事:遺言書の調査)

相続税の基礎知識

相続税は、相続によって財産を受け取った相続人に課税される税金です。相続税を正しく申告し、納付するためには、相続財産の評価額をしっかりと把握する必要があります。

(1)課税対象

相続税の課税対象は、相続により取得したすべての財産です。具体的には、現金、預金、不動産、株式、保険金などが含まれます。なお、相続税が課税されない場合もあり、たとえば以下の基礎控除額より遺産が少なければ、相続税が課税されません。

[基礎控除]

相続税には基礎控除があり、控除額は「3,000万円 + 600万円 × 相続人の数」で計算されます。例えば、相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3」で4,800万円となります。この範囲内であれば相続税は課税されません。

(2)相続税の税率

相続税の税率は、課税価格が高くなるほど高くなります。税率は以下のように設定されています。(参考:)

| 課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

1000万円以下 3000万円以下 5000万円以下 1億円以下 2億円以下 3億円以下 6億円以下 | 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% | - 50万 200万 700万 1700万 2700万 4200万 7200万 |

相続税は、相続財産の評価額に基づいて計算され、税額が高くなる可能性があるため、早期の税額シミュレーションが重要です。

(3)税務申告

相続税は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をしなければなりません。相続税の申告を行わない場合、無申告加算税が課せられることがあるため、注意が必要です。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、相続人全員が集まり、遺産の分割方法について合意を得るプロセスです。協議が難航することもありますが、納得のいく分割をするために時間をかけて慎重に進めることが重要です。特に売却代金を相続人間で分割する「換価分割」の方法をとる場合は、専門的知識を要するため、協議書作成には必ず専門家を介在させるようにしてください。

(1)遺産分割協議書の作成

協議内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。(関連記事:遺産分割協議書の作成)協議書には相続人全員の署名と押印が必要です。万が一、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判に進むこともあります。

(2)注意点

不動産や株式など、特定の財産をどのように分けるかを決めることは重要です。特に不動産の場合は、誰がどの部分を引き継ぐかを明確にしておかないと、後々トラブルになる可能性があります。

(3)専門家の活用

相続税や遺産分割に関して不明点がある場合、ぜひ専門家にご相談ください。相続税の計算や申告、遺産分割協議書の作成には慎重さが求められます。特に相続した実家を売却するケースでは、遺産分割協議前の段階から専門家が関わり、法律と税務の両方から問題がないかの確認が必要です。

当事務所では、単なる相続手続きだけでなく、相続した実家売却の問題解決にも力を入れています。「相続×税務×不動産売却」を提携専門家と総合的に解決できますので、お気軽にお問い合せください。

POINT!

相続不動産を売って現金化したうえで分割する方法を「換価分割」と言います。換価分割は、専門的知識を要するもので下手な協議をしてしまうと税務上の控除が認められなくなるケースもありますので、遺産分割協議の前段階から専門家を介在させるのがポイントです。

実家売却前の準備

相続した実家売却は、最初の方針決定が最も重要になってきます。当事務所でも、ミスが許されないような税務上の検討事項やリスクがある場合は早い段階から税理士をつけることにしています。

何も考えず進めてしまうと後戻りができなくなる事態も起こりえるため、以下の内容を参考にして準備検討してください。

売り方を相続人間で話し合う

実家を売却する際、まず最初に行うべきことは、相続人間で売却方法について話し合うことです。相続人が複数いる場合、売却方法や売却価格について意見が分かれることも多いため、早い段階で合意を形成することが求められます。売却方法は、以下の選択肢が考えられます。

①現状のままで売る

…物件をそのままの状態で売却する方法です。リフォームをしない分、早期に売却できる可能性がありますが、物件の状態によっては買い手が見つかりづらいこともあります。

②リフォームして売る

…物件の価値を高めるためにリフォームを行う方法です。リフォーム後に売却価格が高くなる可能性がありますが、リフォーム計画を間違えると赤字になることがあり、時間がかかることもデメリットです。

③建物を解体して更地で売る

…物件を解体して更地にし、土地として売却する方法です。土地の価値を高める場合がありますが、解体費用がかかり、売却までの時間も長くなります。ただし、空き家特例を利用する場合には、更地で売ることが要件となりますので、その場合は税務控除のためにも更地売りを検討してください。

相続人間でしっかりと話し合い、売却方法を決定することが最初のステップです。場合によっては建物を解体してしまうと売れなくなったり、リフォーム計画によっては損をしてしまうこともあるので、勝手な判断をせず、専門家のアドバイスを受けながら相続人間で決めていただくことをお勧めします。

売却方法を選んだ後、実際にどのように売っていくかの判断に進みます。

売り方の判断基準

物件をどの状態で売るかは、売却価格や売却までの時間に大きな影響を与えます。以下の基準を元に判断していきましょう。

①現状のままで売る

現況のままで売却する場合、リフォームや解体の手間を省けるため、スピーディに売却できる可能性があります。しかし、物件が老朽化している場合や状態が悪いと、売却価格が低くなることがあります。このため、物件の状態を見て、現況のままで売るかリフォームして売るかを検討する必要があります。

(メリット:早期に売却可能、リフォーム費用がかからない)

(デメリット:物件の状態が悪いと、売却価格が低くなる可能性がある)

②リフォームして売る

リフォームを行うことで、物件の価値を高め、通常よりも高めに売却できる可能性があります。ただし、リフォームには費用がかかり、作業が完了するまでに時間も必要です。特に、物件の内部や外観が老朽化している場合、リフォームを行うことで購入希望者が集まりやすくなることがあります。

(メリット:売りやすくすることができる、購入希望者が集まりやすくなる)

(デメリット:リフォーム費用をかけた分より高くで売れず損をする、リフォーム費用をかけても買い手が決まらない)

③建物を解体して更地で売る

建物が老朽化している場合や、土地の価値が重視される場合は、建物を解体して更地で売る方法もあります。更地にすることで、土地を重視する買い手にとって魅力的になることがあります。ただし、解体費用がかかり、売却に時間がかかる場合もあります。

(メリット:土地の価値が高まる、買い手が見つかりやすくなる、空き家特例で税金が安くすむ)

(デメリット:解体費用が高額、時間がかかる)

測量をするか否かと判断基準

もう一つ考えていただきたい問題が戸建ての実家を売るときの「測量」です。

相続した実家の敷地が不明確な場合、測量を行うことが重要です。特に境界線が曖昧である場合、測量を行い、正確な敷地面積を確認することで、後々のトラブルを避けることができます。また、測量を行うことで、土地の面積が明確になり、より適切な売却価格を設定することができます。

測量をするか否かの判断基準は、親世代が実家を購入した時期がかなり古い(築40年以上経過)ようなケースでは、登記簿上の地積からずれていることがあり、その誤差を訂正する必要があります(地積更正登記)。さらに、買主側の希望で測量実施を購入条件とされることもあります。また都市部では1㎡あたりの違いで、土地面積に大きな影響を与えるため、基本的には売却の前提として測量が必須となります。

自宅内の片付け・遺品整理

実家の売却に向けて、自宅内の片付けや遺品整理が必要となります。相続した実家には長年の生活の痕跡が残っており、不要なものを整理し、清掃を行うことが売却に向けた準備として欠かせません。遺品整理や片付けは、物理的に手間がかかるため、専門業者に依頼することも一つの方法です。

片付けのタイミングは売却の前に行うべきですが、遺族間での意見調整が必要な場合があります。家の片付けには相当な労力を使いますので遺品整理を専門業者に依頼することで、負担を軽減できます。(関連記事:遺品整理業者とは)当事務所では、遺品整理業者の手配も承っていますので、早い段階からご相談いただければ、一括して対応可能です。

実家を売却する方法

実家を売却する際に最も重要な決断のひとつは、「どのように売却するか」です。大きく分けて、①個人向けの買主を探す方法と、②不動産業者に買い取ってもらう方法の2つがあります。それぞれの方法にはメリットとデメリットが存在し、どちらを選ぶかは、売却の状況や目的によって異なります。

ここでは、両者の特徴を比較し、不動産業者に買ってもらう方法のメリットを中心に説明していきます。

個人向けの買主を探す方法

まずは、個人向けの買主を探す方法について説明します。この方法では、不動産仲介業者を通じて、一般の購入者に物件を販売することになりますが、築年数が経過した不動産の場合はなかなか買い手が現れず、結果として遺産相続の手続きが完了することができない問題が出てくる可能性があります。

〇メリット

「市場価格で売れる可能性がある」

一般の買い手に対して販売するため、市場価格での売却が可能です。競争があれば、希望の金額で売却できる場合もあります。

×デメリット

「時間がかかる」

その不動産を気に入って購入してくれる個人を見つけなければいけないため売却に時間がかかることが多いです。特に、建物が古かったり、立地が難しい場合などは、買い手が見つかりづらいこともあります。遺産を早期に分割しなければいけない相続の場面では不向きな売り方だと言われています。

「契約不適合責任」

個人との売買契約では、契約不適合責任が発生するリスクがあります。これは、引き渡し後に物件に問題が見つかった場合、買主から損害賠償請求を受ける可能性があるということです。個人との取引では、後々のトラブルが発生するリスクを抱えることになります。(関連記事:契約不適合責任とは)

「遺産分割で他の相続人がいる場合」

相続した実家を売却する場合、他の相続人が関与している場合には、長期間売却活動を続けることが難しいことがあります。相続人全員の合意を得て、売却に必要な手続きや調整を行うため、売却までに時間がかかることが多いです。特に、他の相続人との調整が難航する場合、売却が長引く可能性があります。

不動産業者に買ってもらう方法

次に、不動産業者に買い取ってもらう方法について説明します。この方法では、不動産業者が即座に買い取るため、売却までの時間が短縮されます。特に早期に現金化したい場合や、物件をなるべく早く処理したい場合に非常に有効です。

〇メリット

「すぐに売却が可能」

不動産業者に売却する場合、業者が買い取るため、買い手を見つける必要がなく、すぐに売却が完了します。相続後に物件を早急に売却したい場合、時間がかからないため非常に有利です。

「契約不適合責任を免責」

不動産業者に売却する場合、業者側が物件を買い取るため、契約不適合責任を免除できます。つまり、売却後に物件に問題が見つかっても、買主から責任を問われることがなく、リスクを最小限に抑えることができます。相続人同士で引渡し後についての責任を負わずにすみます。

「相続人間の調整がスムーズ」

遺産分割で他の相続人がいる場合、物件をなるべく早く売却し、現金化することが重要です。不動産業者に買い取ってもらう方法は、売却がスムーズに進み、相続人全員の合意を得やすくなります。長期間売却活動を続けることなく、早期に遺産を分割できるため、時間や労力を大幅に削減できます。

「手続きが簡便」

不動産業者との取引は、一般の買い手との売買よりも簡便です。売却に必要な書類や手続きも少なく、手間を減らすことができます。特に、急いで売却したい場合に大きなメリットとなります。対して、一般の買い手だと様々な要望を受けることがありますので(あの設備を直してほしい、値段を下げてほしい、引渡し時期は来年春以降がいい等)、売り手の手間は圧倒的に不動産業者に買ってもらった方が楽です。

×デメリット

「市場価格より安くなる可能性がある」

不動産業者が買い取る場合、市場価格よりも安くなることが一般的です。業者は購入後に再販することを見越して価格を決定するため、即時売却の利便性を考慮した上で、価格はやや低くなることがあります。

「業者選びが重要」

買取業者の選定が重要です。信頼できる業者に依頼しないと、価格が安く設定されることや、不当な取引条件を押し付けられる可能性もあります。そのようなリスクは、当事務所が代理人となることで回避することができますので、不動産業者が怖い、騙されたくないと考える方にとっても当事務所へご依頼いただくメリットがあると思います。

実家売却は最初にどのような売り方を進めていくかの方針決定が大切です。わからないまま進めていくよりも、専門家へ相談しアドバイスを受けながら、相続人間で決めた方が間違いのない道を進めることができるはずです。

また、売却を行うタイミングは非常に重要です。(関連記事:相続した実家をすぐに売却した方がいいケース)市場の動向や不動産業界のトレンドを見極め、最適なタイミングで売却することで、よりスムーズな形で売却が可能になります。特に、相続後にすぐに売却を進めたい場合、上記のメリットデメリットを意識して売却方法を検討いただければ、方向性が決まると思います。

相続開始直後の売却がオススメな6つの理由

相続した不動産の売却を検討する際、相続開始直後に売却することが非常に有利であることを理解しておくことが重要です。多くの方は、相続が発生した後にどのタイミングで実家や不動産を売却するべきか悩むことが多いですが、早期の売却には様々なメリットがあります。(関連記事:相続した空き家を売るべきタイミングとは)

ここでは、相続開始直後に実家を売却することがオススメである理由について、相続税の負担軽減、空き家対策、売却価格の安定性、特例の活用、遺産分割の迅速化、そして心理的負担の軽減といった観点から解説します。

1.相続税の負担を減らせる可能性

相続が発生した際、最も重要な課題のひとつが相続税です。相続税は、被相続人の遺産に対して課税され、課税対象となる財産額に応じて税額が決まります。相続税の負担を減らすためには、相続財産を早期に現金化することが非常に有効です。

相続税は、遺産の総額に基づいて計算されるため、不動産の評価額が高い場合、相続税が膨らむ可能性があります。相続税の納税資金を用意するために、相続財産を売却して現金化することで、納税資金を確保することができます。相続開始直後に不動産を売却することで、相続税の支払いをスムーズに行うことができるため、金銭的な負担を軽減することが可能です。

また、相続税の基礎控除額や小規模宅地等の特例などを活用することで、相続税額を抑えることができますが、売却を早期に決定することで、特例を最大限に活用し、納税額を減らすことができるのです。

2.空き家対策としての早期売却

相続した実家が空き家となる場合、その管理が必要になります。空き家は、放置すると管理費用がかかるだけでなく、劣化が進み、将来的には修繕費用や解体費用が発生することもあります。また、空き家の放置は、不法侵入や火災、犯罪のリスクを高めることにもつながります。これらのリスクを回避するために、早期に売却を進めることが望ましいです。

相続後に不動産を所有し続ける場合、固定資産税や管理費が継続的に発生します。これらの費用は、売却を遅らせるほど負担が大きくなります。特に相続人が遠方に住んでいる場合、物件の管理が難しくなることもあります。売却を早期に決定することで、維持費用や管理費用の負担を削減でき、物件の劣化を防ぐことができます。

3.売却価格の安定性

市場の動向は常に変化しており、特に不動産市場では時期やエリアによって価格が大きく変動します。相続開始直後に売却を決定することで、市場動向を踏まえたタイミングでの売却が可能になり、価格の安定性が確保できます。特に相続発生後すぐに売却することで、物件の価値が落ちる前に現金化することができます。

不動産市場の回復期に売却することができれば、高額での売却が実現できます。相続後に売却を決めることで、長期間の市場調査や価格下落を防ぐことができ、売却価格を安定させることが可能です。特に、相続税納付や遺産分割を早急に済ませたい場合、売却時期を見誤ることなく市場の変動に合わせて行動することが求められます。

4.特例の活用がしやすいタイミング

相続した不動産を売却する際には、相続税特例や譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)を最大限に活用することができます。相続直後に売却を決めることで、これらの特例を活用しやすくなるため、税務上のメリットを最大化することが可能です。

相続税の特例として、小規模宅地等の特例や相続時精算課税制度を活用できます。また、売却に際しては、譲渡所得税の3,000万円特別控除を利用することができ、税金面での優遇措置を最大限に活かせます。これらの特例は、相続直後に売却を決めることで、手続きがスムーズに進みやすく、税務面での負担を大幅に軽減できます。

5.遺産分割の迅速化

相続した不動産がある場合、その分割に関して相続人間で協議が必要です。しかし、遺産分割協議が長引くと、相続人間での摩擦や不公平感が生じることもあります。現金化を早期に進めることで、遺産分割が迅速に行われ、相続人全員が納得しやすくなります。

売却により現金を手にすることで、相続人間で分割しやすくなり、相続人間の調整がスムーズに進みます。特に、不動産以外の遺産が少ない場合や、相続人の間で物理的な距離がある場合、現金化を進めることで、物理的にも精神的にも負担を軽減することができます。

売却に伴う税金とその対策

実家を売却する際、税金に関する知識は非常に重要です。売却には、相続税や譲渡所得税が関連しており、それらに適切に対応しないと、後々大きな税負担が発生する可能性があります。

ここでは、実家売却に関連する税金について、相続税、譲渡所得税、特例措置、そして税務申告の流れについて詳しく解説します。これらの税金に関する対策を知ることで、売却後に発生する税金の負担を軽減することができます。

相続税

相続税は、相続した財産の総額に対して課税される税金です。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。適切な申告をしないと、無申告加算税が課されることになり、余分に税金を支払うことになりかねません。もし実家を売った代金を相続税の納税資金に充てたいと考えた場合、売却のスケジュールに気を付けてください。

相続税には、いくつかの軽減措置があります。代表的なものが、小規模宅地等の特例です。この特例を活用することで、自宅や事業用の土地にかかる相続税を大幅に減額することができます。

譲渡所得税

相続した実家を売却すると、売却益に対して譲渡所得税が課せられます。(関連記事:相続した不動産を売る場合に発生する譲渡所得税)譲渡所得税は、譲渡益(売却価格から取得費用を引いた額)に対して課税されるもので、支払う税金は売却益の金額によって異なります。譲渡所得税は、以下の式で計算されます。

[計算式]

売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除(3,000万円)= 売却益

売却益 × 譲渡所得税の税率 = 譲渡所得税

[参考]

売却価格…実際に売却した金額

取得費…購入時の費用や購入時の物件の価格

譲渡費用…仲介手数料や売却にかかるその他の費用

特別控除…3,000万円特別控除が適用される場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。この特例を活用することで、大きな税負担を軽減できます。

税率…5年以上保有しているか否かで税率が異なります。相続の場合、多くは長期譲渡になると思われます。

※国税庁サイト参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

特例措置について

相続税には、相続税軽減措置や譲渡所得税の特例が存在し、これらをうまく活用することで、税負担を大幅に減らすことができます。上記でも触れたように、相続した自宅や事業用地には、小規模宅地等の特例を適用することで、相続税が減額されます。自宅の土地に対して最大80%の減額が適用されるため、非常に大きな節税効果があります。

また、譲渡所得税には、一定の条件のもと3,000万円の特別控除が適用されます。これを活用することで、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税金の負担を大幅に軽減することができます。この特例は、相続直後に不動産を売却する場合に適用され、大きな節税効果があります

税務申告について

譲渡所得税や相続税の申告を適切に行う必要があります。これを怠ると、無申告加算税が課せられることがあるため、税務申告は慎重に行う必要があります。

・税務申告の流れ

売却後、相続税申告と譲渡所得税申告を分けて行う必要があります。まず、相続税の申告を相続開始から10ヶ月以内に行い、その後、譲渡所得税の申告を行います。譲渡所得税の申告は、売却した翌年の3月15日までに行う必要があります。

必要書類:売買契約書のコピー、取得費用に関する書類(購入時の契約書、領収書など)、譲渡費用に関する書類(仲介手数料、広告費など)、不動産登記簿謄本

・申告時の注意点

税務申告を行う際には、税額の計算ミスや、申告漏れがないように十分に注意する必要があります。特に譲渡所得税の場合、特別控除を正確に適用しないと、大きな税負担が発生することもあります。疑問があれば、早めに専門家に相談することが重要です。

売却後にやるべきこと

実家を売却した後には、さまざまな手続きが必要です。特に、売却に伴う譲渡所得税や相続税の申告などが重要な作業となります。これらの手続きを適切に行わないと、税務署から指摘を受けたり、追加で税金が発生するリスクがあります。ここでは、売却後に必要な手続きや申告内容について詳しく解説します。

譲渡所得税申告のための流れと必要書類

前述したように、不動産を売却したら譲渡所得税の申告をしなければいけません。売却から得た利益に対して課税されるこの税金は、税務署に申告する必要があります。申告をしない場合、無申告加算税が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申告を行いましょう。

・譲渡所得税申告の流れ

譲渡所得税の申告は、売却した年の翌年に行います。譲渡所得税の申告期限は、売却した年の翌年の3月15日までです。申告書を提出する場所は、所轄の税務署となります。

・必要書類の準備

譲渡所得税の申告に必要な書類を整えます。主な必要書類は以下の通りです。

1.売買契約書のコピー

2.購入時の契約書や領収書(相続では被相続人が買った昔のものです)

3.不動産登記簿謄本

4.譲渡費用を証明する書類(仲介手数料、測量費、解体費など)

5.確定申告書

・申告書の提出

譲渡所得税の申告書を記入し、所轄の税務署に提出します。提出は申告期限を守ることが最も重要です。もし申告を遅れると、延滞税が発生する可能性があるため、早めに準備を進めることが望ましいです。

・譲渡所得税の注意点

譲渡所得税の申告では、特に以下ような方は注意が必要で、専門家へ依頼をした方がいいです。

(1)空き家特例を適用させて3,000万円控除を受けたい方

(2)被相続人が購入した当時の売買契約書や領収書を紛失している方

(3)譲渡所得税が高額になる可能性が高い方

(4)遺産分割が換価分割の方法をとる方

(5)相続人に海外在住の人がいる方

譲渡所得税申告と相続税申告の関係

相続税の申告後に不動産を売却する場合、売却益が発生した場合でも、相続税申告と譲渡所得税の申告は別々に行う必要があります(タイミングも異なります)。たまにお客様から「譲渡所得税と相続税は二重課税ではないですか?」と聞かれることがありますが、それは違います。相続した実家を売る人もいれば売らない人もいますので、相続することと売ることは全く別に考えなければいけません。

売却した不動産が相続財産に含まれている場合、その売却益に対して譲渡所得税が課されるため、相続税の申告時にすでに評価した土地の価値と譲渡所得税の計算が一致するように確認が必要です。相続後に不動産を売却した場合、売却時に得た譲渡益を相続税の申告時に計算した価格と照らし合わせて、税額を正確に計算する必要があります。

扶養に入っていた相続人が不動産売却した場合

もし扶養に入っていた人が実家を売却した場合、その売却益が扶養控除に影響を与えることがあります。扶養に入っていた人が売却した際、得た利益(譲渡所得)はその人の所得として扱われます。

扶養控除の対象となるには、その年の所得金額が一定以下(48万円以下)である必要があります。売却によって得た譲渡所得がその人の所得に加算されるため、売却益が一定額以上になると扶養控除の対象外になり、扶養控除が適用されなくなります。また、売却益が発生した場合、その利益が扶養控除の条件に影響するため、税務署への申告が必要となります。この点も十分に考慮しておく必要があります。(関連記事:相続不動産を売却すると扶養から外れてしまう?)

相続した実家の売却で発生する問題と解決策

相続した実家を売却する際には、さまざまな問題が発生することがあります。

特に、相続人が複数いる場合、最も多く見られるトラブルのひとつが、遺産分割協議です。

遺産分割協議は、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合う過程ですが、ここで意見が分かれることが多くあります。実家の売却を巡って売却方法や分割方法に関する意見の不一致が生じることが頻繁にあります。

話し合いがまとまらない場合

相続人が複数いる場合、それぞれの相続人が異なる意見や希望を持っているため、話し合いがスムーズに進まないことがよくあります。たとえば、ある相続人が実家を現金化して他の相続人と分割したいと考える一方で、別の相続人は実家に住み続けたいと考える場合などです。また、売却の方法や売却タイミングについても異なる考えが出てきます。このような場合、遺産分割協議が長引くことで、売却のタイミングを逃してしまう可能性があります。さらに、協議がまとまらないまま進めると、感情的な対立が生じ、家族間での関係が悪化する恐れもあります。

売却方法を巡る対立

遺産分割協議が進まない理由の一つに、売却方法の選定を巡る対立があります。売却する方法としては、不動産仲介業者に依頼して売却する方法や、買取業者に売却する方法などがあります。相続人全員が納得できる方法を選ぶことが重要ですが、売却価格やタイミングに関して意見が割れることがあります。

1円でも高く何年かけてでも時間をかけた売却を希望する相続人もいれば、買取業者にすぐに売却したいと考える相続人もいるでしょう。売却価格の決定方法でも意見が食い違うことがあります。高値で売りたい相続人と、早期に売却して現金化したい相続人では、希望額に差が生じることが多いです。

これらの対立を解決するためには、第三者の専門家の意見を取り入れることが有効です。売却方法やタイミングについて、不動産専門家や司法書士の助言を受けることで、相続人全員が納得できる形で進めることができます。

相続した実家売却を専門家に依頼すべき理由

相続した実家を売却する際、特に相続人が複数いる場合には、司法書士や不動産専門家を介入させることが重要です。専門家は、法的なアドバイスを提供し、売却に関する手続きや調整を円滑に進めるためのサポートを行います。

遺産分割協議書の作成や登記手続き、税務申告に関するアドバイスを提供することができます。相続人間での意見の調整や、売却方法の決定において、中立的な立場で適切なアドバイスを行い、トラブルの防止に繋がります。

当事務所では、年間数十件の相続した実家売却のサポートのご依頼を受け対応してきています。過去の実績や経験則をいかしながら、司法書士が税理士・不動産業者・測量士等の専門国家資格者と総合的にお客様の相続した実家売却をサポートいたしますので、早い段階からご相談いただくことをお勧めします。

相続した実家売却に関わる専門家の役割

相続した実家を売却する際には、多くの専門家のサポートが必要です。司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産業者、遺品整理業者、建物解体業者など、それぞれが特化した分野で重要な役割を担います。売却の手続きは複雑で、法的手続きや税務の処理、物理的な作業などが絡むため、これらの専門家が協力して、スムーズな売却をサポートします。ここでは、これらの専門家の役割を詳しく解説します。

売却に関わる士業の役割

売却において、まず重要なのは法的手続きや税務面のアドバイスです。これを担うのが、司法書士、税理士、土地家屋調査士です。これらの専門家は、それぞれの分野で必須の業務を担当し、適切な手続きを行うことで、売却が法的に問題なく進行するようサポートします。

司法書士

司法書士は、不動産登記に関する手続きを担当します。相続した不動産を売却する場合、登記名義の変更が必要です。司法書士は、まず相続登記を行い、相続人が正式にその不動産の所有者として登記されるようにします。売却後には、売買契約に基づいて、買主に対して所有権移転の登記を行います。この登記手続きは非常に重要で、名義変更を怠ると後々のトラブルの原因となりかねません。司法書士は、この登記の手続き全般をスムーズに行い、相続人全員の権利を守ります。

税理士

税理士は、税務面のアドバイスを提供し、売却に伴う税金の申告をサポートします。相続税の申告が必要な場合や、実家を売却した際の譲渡所得税の申告が必要となります。税理士は、これらの税務申告を通じて、相続人が適切な納税を行えるように手助けします。また、譲渡所得税を減らすために適用できる3,000万円の特別控除や税務対策を提案することも重要な役割です。相続税の申告期限が相続発生から10ヶ月以内であるため、早期に税理士に相談し、適切な対策を講じることが推奨されます。

土地家屋調査士

土地家屋調査士は、不動産の測量や境界線の確認を行います。特に、売却する不動産の境界が不明確な場合、隣地との境界線が問題になることがあります。土地家屋調査士は、正確な土地の測量を行い、境界線を確定するための業務を担当します。この手続きは、後々のトラブルを避けるために非常に重要であり、土地の正確な面積や位置を確認することによって、売却価格の根拠が明確になります。売却価格に影響を与える可能性があるため、慎重に進める必要があります。

売却に関わる専門業者の役割

売却を進める上では、実際の販売活動や物理的な作業を担当する専門業者も重要です。これには、不動産業者、遺品整理業者、建物解体業者が含まれます。それぞれの業者は、物件の販売から、家財の整理、さらには建物の解体まで、多岐にわたる作業を担当し、売却の過程をスムーズに進めます。

不動産業者

不動産業者は、実家の売却活動を実施します。売却する物件を市場に出し、買い手を見つけるための重要な役割を果たします。不動産業者は、物件の価格査定を行い、適切な売却価格を設定します。また、広告活動や内覧会の実施を通じて、潜在的な購入者に物件をアピールします。売却活動が順調に進むようにサポートするだけでなく、契約の交渉や契約書の作成も担当します。不動産業者は、売却のプロセス全体を管理し、売主と買主との間でスムーズな取引を行うために欠かせない存在です。

遺品整理業者

実家の売却に伴い、家財道具や不要な物品を整理することが必要になります。特に、長年住んでいた実家には、多くの遺品や不要品が残っていることが多いため、遺品整理業者の手配が重要です。遺品整理業者は、家財の整理、清掃を専門に行っており、物理的な負担を軽減することができます。遺品整理を専門業者に任せることで、相続人が抱える感情的な負担も軽減され、売却準備を効率よく進めることができます。

建物解体業者

実家の建物が老朽化していたり、修繕費用がかかりすぎる場合、建物の解体を検討することがあります。特に、土地の価値を高めたい場合や、古い家屋を解体して更地にして売却する方が有利な場合には、建物解体業者に依頼することになります。建物解体業者は、適切な手順で解体作業を進め、廃材の処理までを行います。これにより、土地の魅力を引き出すことができ、売却価格が上がる場合もあります。ただし、解体費用や解体にかかる期間について事前に確認しておくことが重要です。

それぞれの専門家が協力して進めることの重要性

相続した実家の売却においては、これらの専門家が協力して進めることが重要ですが、なかなかそれを理解されているお客様は少ないです。各専門家や専門業者をバラバラに依頼していては、情報共有がうまくいかないことが目に見えています。

司法書士や税理士、不動産業者、遺品整理業者、建物解体業者など、各専門家がそれぞれの役割を果たし、円滑に手続きを進めることが、スムーズな売却に繋がります。特に、相続人間で意見が分かれる場合や、手続きが複雑な場合、専門家の協力を得ることで、売却活動が円滑に進み、時間とコストの節約にも繋がります。

当事務所に相続した実家売却のサポートをご依頼いただいた場合、各種専門家や専門業者の手配は弊所で一元管理して行いますので、お客様の方で余計な手間や連絡のやり取りをする必要性がなくなります。情報もチームで共有しながら進めることができますので、手続き漏れが生じることなく、円滑に売却完了へ進めることが可能です。

その点からも当事務所にご依頼いただくメリットは非常に大きいと思います。

よくある質問(FAQ)

相続した実家の売却を進める中で、よく寄せられる質問に対して、実務的な視点で解説します。これから売却を進めようと考えている方々が抱える疑問に対して、具体的な解決策をご紹介します。

相続人が複数いる場合の売却方法は?

換価分割の方法をオススメします。

相続人が複数いる場合、物理的に不動産を分割することはできないため、売却することになりますが、売却後の現金分割について意見が割れることがよくあります。特に売却のタイミングや売却価格に対して意見の違いが生じやすいため、スムーズに進めるためには、換価分割を選択することが有効です。

換価分割とは、相続した不動産を一度売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。これによって、実物の不動産を物理的に分けることなく、現金で公平に分け合うことができ、物理的な分割が難しい不動産において非常に効果的な方法です。売却価格や売却方法に関して、相続人全員が納得できる形で進めることができるため、協議のスムーズな進行を助けます。

ただし、売却価格や方法について意見が一致しない場合は、相続人間で調整を行い、場合によっては第三者の専門家(司法書士や不動産業者)を交えて話し合うとよいでしょう。

建物は解体してから売るべきか、古屋付きのまま売るべきか?

ケースバイケースです。税務控除も絡むので専門家へご相談ください。

実家の売却に際して、建物を解体して売るべきか、そのまま古屋付きで売るべきかという問題もよくあります。これについては、売却する不動産の状態や市場の状況、税務面の特例に影響を与えるため、慎重に決めるべきです。

まず、空き家特例について考慮する必要があります。この特例は、空き家を売却する際の譲渡所得税の軽減措置であり、解体した場合に適用される条件が変わる可能性があります。解体して更地にすることで、空き家特例を受けられなくなるケースもあるため、解体前に税理士などの専門家と相談し、税務面で最適な方法を選ぶことが重要です。

一方で、建物を解体せず、そのまま売る場合は、解体費用を抑えられるメリットがありますが、物件の価値が下がる可能性もあります。特に、物件が古くて修繕が必要な場合、解体せずに売ると買い手が少なくなることも考えられます。

結局、解体をするか現況のままで売るかの判断は、物件の状態、市場動向、税務面の特例を考慮して専門家と相談の上で決めることが最も重要です。ケースバイケースで慎重に判断しましょう。

売却前に修繕や改装(リフォーム)は必要?

基本的に不要です。

相続した実家は、多くの場合、相当の築年数が経過しているため、売却前に修繕や改装を行うべきか迷うことがあります。しかし、基本的にはリフォームや修繕をせずにそのまま売る方が良い場合が多いです。特に、古い建物の場合、リフォーム費用が高額になる割には、売却価格がそれに見合わないことがよくあります。

また、購入希望者の多くは、自分でリフォームしたいと考える場合が多く、現況のまま売ることで、購入者が自分のニーズに合わせて改装できるため、必ずしも修繕や改装を行う必要はありません。むしろ、リフォームせずに売ることで、売却がスピーディに進むこともあります。

相続税納付を目的とした実家売却の注意点は?

時間的猶予がありません。至急で専門家へご相談ください。

相続した不動産を売却して相続税の支払いに充てる場合、最も注意すべきは、売却活動における時間的な余裕がないことです。10ヶ月の申告・納付期限は不動産売却をする方にとってあまりに短く、間に合うことを目指して至急で現金化を進めるべきです。

売却の過程で時間がかかりすぎると、相続税の支払いに間に合わないことがあるため、早期の売却決定が必要です。なるべく早く専門家へ依頼をすべき事案だと考えられます。

相続した実家売却は誰に相談すればいいの?

相続・不動産売却・税務を総合的に熟知した専門家がベストです。

相続した実家を売却する際には、相続、不動産売却、税務に関するアドバイスを一括で対応してくれる専門家を選ぶことが重要です。しかし、相続、不動産売却、税務を一括対応してくれる事務所は多くありません。そのため、相続に詳しい司法書士、売却に関する知識を持つ不動産業者、税務面をサポートできる税理士など、異なる専門家の協力を得る必要があります。

一方で、当事務所では相続、不動産売却、税務の各分野に対応できる専門家が揃っており、一貫したサポートを提供できます。相続から売却手続き、税務申告に至るまで、全てをスムーズに進めるためのサポートを行います。売却手続きに関して不安なことがあれば、当事務所での包括的なサポートを利用し、安心して手続きを進めることができます。

まとめ

相続した実家の売却は、非常に重要かつ慎重に進めなければならないプロセスです。これまでの内容では、相続した実家の売却に関する基本的な流れや税務面での注意点、売却方法の選択肢、専門家の役割などについて詳しく解説してきました。

実家を売却する際には、複数の相続人との調整や、売却方法の決定、税金や法的手続きに関する知識が求められます。売却をスムーズに進めるためには、司法書士、税理士、不動産業者など、各分野の専門家のサポートを受けることが不可欠です。相続税の申告や譲渡所得税の申告、登記手続きや遺産分割協議など、専門家の適切なアドバイスがあれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

相続した実家売却の解決に向けて

付録

ここでは、相続や不動産売却に関連する専門用語を解説し、実家を売却するために必要な準備項目をチェックリスト形式でご提供します。これらを参考にして、売却の準備を整える際に役立ててください。

相続に関する用語集

相続に関する手続きを進めるには、いくつかの専門用語を理解することが重要です。以下は、相続や不動産売却に関連する主な用語の解説です。

「相続税」

相続税は、相続により取得した財産に対して課税される税金です。相続財産が一定額を超える場合に課税され、相続税の額は相続財産の総額や相続人の関係に基づいて計算されます。

「譲渡所得税」

譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た売却益に対して課せられる税金です。売却価格から購入価格、売却にかかる費用を差し引いた額が譲渡所得となり、その所得に対して課税されます。一定の控除(例えば、3,000万円の特別控除)が適用されることがあります。

「換価分割」

換価分割は、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。物理的に不動産を分割することができない場合、現金化することで相続人間での分割を実現します。

「遺産分割協議」

遺産分割協議は、相続人が集まって、相続財産をどのように分けるかを話し合う手続きです。協議が整った結果、遺産分割協議書を作成し、その内容に従って財産を分割します。

「相続登記」

相続登記は、相続により取得した不動産の所有権を正式に登記簿に記録する手続きです。相続人がその不動産の名義を変更するために必要です。

「小規模宅地等の特例」

小規模宅地等の特例は、相続した自宅や事業用の土地に対して、一定の条件を満たすと相続税の評価額が大幅に減額される特例です。最大で80%の評価減が適用される場合があります。

「空き家特例」

空き家特例は、相続した空き家を売却する際、譲渡所得税を軽減するための税務措置です。一定の条件を満たす空き家の場合、譲渡所得税の減額が適用されます。

「遺産分割協議書」

遺産分割協議書は、相続人全員が相続財産の分割方法に同意したことを証明するための文書です。この書類は法的効力を持ち、相続財産を正式に分けるために必要です。

「譲渡費用」

譲渡費用は、不動産を売却する際に発生する費用で、仲介手数料や引き渡し費用などが含まれます。これらの費用は譲渡所得税の計算において差し引くことができるため、適切に管理することが重要です。

相続した実家を売却するために必要な準備項目(チェックリスト)

実家を売却するには、いくつかの準備が必要です。以下のチェックリストを使って、必要な手続きを整理しましょう。

(1)相続手続きの確認

□相続人の確認:相続人の範囲を確認し、遺産分割協議の準備をします。

□遺産分割協議の実施:相続財産をどのように分けるかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。

□相続登記の手続き:相続した不動産の登記を相続人名義に変更します。

(2)売却方法の決定

□売却方法の選定:時間をかけても個人の買い手を探すのか、買取業者に売却するのかを決定します。

□売却価格の決定:相続した不動産の市場価値を評価し、適正な売却価格を設定します。

(3)税務面の確認

□相続税の申告準備:相続税が発生する場合、申告に必要な書類を整え、期限内に申告します。

□譲渡所得税の申告準備:売却後に発生する譲渡所得税の計算を行い、確定申告を準備します。

□特例の適用確認:小規模宅地等の特例や空き家特例など、売却時に利用可能な税務控除の適用条件を確認します。

(4)物理的な準備

□遺品整理:実家内に残された家財や不要な物品を整理します。

□修繕・改装の検討:売却前にリフォームが必要かどうかを検討し、修繕や改装が必要な場合は予算を決定します。

□建物解体の検討:土地の価値を上げるために、建物を解体する必要があるかを判断します。

(5)売却契約の手続き

□売買契約書の作成:売却する不動産について、契約書を作成し、必要な書類を準備します。

□売却の契約締結:買主と売買契約を締結し、契約に基づいて引き渡しを行います。

□物件の引き渡し:物件の最終確認を行い、買主に引き渡します。

(6)税務申告の対応

□譲渡所得税の申告:売却後に得た売却益に対する譲渡所得税を確定申告で申告します。

□相続税の申告:相続した不動産がある場合、相続税の申告書を提出します。

相続した実家の売却・遺産分割(換価分割)ことなら当事務所までご相談ください!

ここまでご覧いただいた方は、相続した実家売却が相当の労力と知識を要するものだとご理解いただけたはずです。

相続と不動産売却に強い当事務所は、相続した実家の遺産分割から不動産売却、相続した空き家特例の適用まで一括してサポートしております。

法的な換価分割のアドバイスから、税務的な部分まで専門家が総合的に解決いたします。相続した不動産の売却方法に悩まれているなら、是非当事務所までご相談いただければと思います。

以下をクリックしてもらうと、業務の詳細や料金をご覧いただけます。

なお、「相続」と「遺言」のことをもっと詳しく知りたいというお客様のために、相続と遺言に関する情報・基本知識から応用知識・参考資料や書式・銀行の相続手続きや相続税のことなど、当サイト内のありとあらゆる情報を詰め込んだ総まとめページのご用意がありますので、下記をクリックしてそのページへお進みください。

≫『当サイト内の相続・遺言に関する全てのコンテンツまとめ』ページは、こちらか下の画像をクリック!↓

この記事の監修者 / 司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田隼哉

平成23年度の司法書士試験合格後、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所を開業。相続・遺言の分野に専門特化し、ご依頼者に対しての総合的なサポートを目指す。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。

・神奈川県司法書士会所属(登録番号1786)

・神奈川県行政書士会所属(登録番号16091063)

≫ニッポンの社長インタビュー記事「その道のプロフェッショナル」はこちら

ご依頼は、各オフィスへ直接お問合せください。

相続専門来店型の当事務所では、お客様が行きやすい最寄りのオフィスでのご相談対応可能!

下記の3オフィス(横浜駅・上野駅・町田駅)の中から選んでお問い合わせください。地図をクリックすると各オフィスの詳細ページへ進めます。

≫電話したらどんなことを聞かれるの?

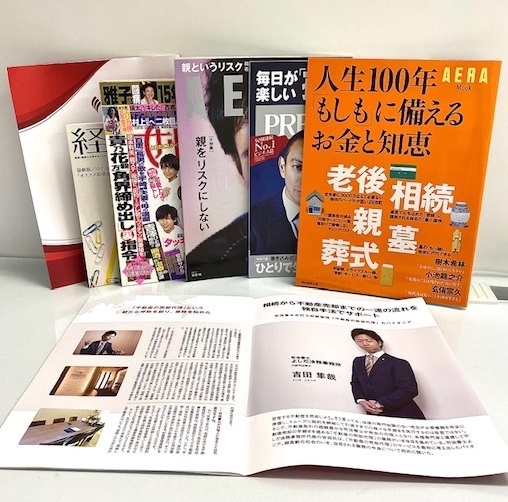

当事務所は相続と遺言の分野でメディアや取材実績が多数あります

専門性を持った当事務所では、年間を通して相続・遺言についてメディアからの取材を多数お受けしています。

NHKクローズアップ現代・テレビ朝日系情報番組の取材、雑誌「AERA」「女性自身」「プレジデント」等の執筆実績など。

当事務所のメディア実績については、以下をクリックしていただけるとご覧いただけます。

過去のメディア・取材実績はこちら

当サイト内の相続・遺言コンテンツまとめ

相続の流れ①~⑧】

①おおまかな相続手続きの流れを知ろう!

②遺言書の探し方・遺言検索システムの方法を紹介。

③相続人の調査方法は戸籍集めでやります。

④肝心な相続財産の調査で遺産を把握しよう!

⑤調査したら相続放棄か遺産分割かを決めましょう。

⑥遺産分割協議書の作り方や遺産の書き方を学ぶ。

⑦分割協議書を使って預貯金の相続手続きをしよう。

⑧最後の難所「法務局で不動産の名義変更」

【相続(基本編)】

≫死亡以外でも相続が開始することがある?

≫相続に困ったときの公的な相談先一覧

≫養子は実子と同じように相続できる?

≫認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違い

≫内縁の配偶者は相続人になる?

≫行方不明の相続人がいて困っている

≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法

≫生命保険金は相続財産になる?

≫死亡退職金は相続財産になる?

≫子供名義での銀行預金は相続財産になる?

≫相続した収益不動産の家賃は相続財産?

≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは

≫亡くなった人の水道光熱費や病院代の清算

≫葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がする?

≫遺言書があっても遺産分割協議できるか

≫親の介護をしたら多く相続財産をもらえる?

≫相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法

≫相続税は誰が申告するの?

≫相続税はいつまでに申告するの?

≫相続税はいつまでに納付すればいいのか

≫相続税は分割払いできる?

≫相続税は現金以外でも払える?

≫準確定申告って?

≫相続税申告に必要な残高証明書とは

≫相続税の配偶者控除とは

≫相続時精算課税制度ってどんなもの?

≫遺産分割が成立しないと相続税申告できないの?

≫胎児も相続人になれるの?

≫相続人の範囲と法定相続分は?

≫遠い本籍地の戸籍謄本の取り方を知りたい

≫権利証が見つからなくても相続登記できる?

≫遺産分割をしないで放置したらどうなる?

≫負動産を相続してしまったら

≫遺品整理業者へ頼むメリットは?

≫農地を相続したら

≫相続不動産を売る際に発生する税金って?

≫みなし取得費と譲渡所得税を知る

≫除籍謄本って何?

≫改製原戸籍って?

≫疎遠な相続人と遺産分割する注意点

≫法定後見と任意後見の違いは?

≫成年後見制度について知りたい

≫期限付きの相続手続きってあるの?

≫遺産分割証明書とは?

≫法定相続情報証明制度って何?

≫法定相続情報一覧図の申請方法は

≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

≫法定相続情報一覧図の再交付

≫高齢者消除とは

≫同時に相続人が死んだらどうなる?

≫相続税額の2割加算とは

≫相次相続控除って?

≫配偶者居住権とは

≫公証役場

≫法務局

≫税務署

≫法テラス

≫役所の無料相談

≫死後離縁とは

≫路線価図と相続税

≫相続放棄の期間伸長の申立て

≫不在者財産管理人の選任申立て

≫相続財産管理人の選任申立て

≫特別縁故者の相続財産分与の申立て

≫未成年後見人とは

≫遺留分放棄とは

≫単純承認とは

≫限定承認とは

≫相続関係説明図とは

≫相続財産目録とは

≫後見制度支援信託とは

≫後見制度支援預金とは

≫任意後見契約公正証書の作成方法

≫成年後見の申立て

≫負担付遺贈とは

≫遺産分割を禁止する方法

≫家族信託とは

≫団体信用生命保険とは

≫令和以降の相続遺言の法改正

≫遺産分割の遡及効

≫遺産相続とは

≫ペット信託とは

≫相続税の基礎控除額

≫相続税の未成年者控除

≫相続税の障害者控除

≫遺産相続の完了期間

≫法定相続分の相続登記

≫土地の相続登記

≫代表相続人とは

≫相続人申告登記

≫相続人への遺贈登記の単独申請

≫戸籍の広域交付とは

≫法定相続登記後の遺産分割と更正登記

≫海外居住者の所有権名義人の国内連絡先情報

≫スマート変更登記とは

【相続(応用編)】

≫相続専門家について

≫未成年者がいる場合の遺産分割①

≫未成年者がいる場合の遺産分割②

≫認知症の方がいる場合の遺産分割

≫相続債務の調べ方

≫横浜地方法務局・不動産管轄一覧

≫相続税の課税対象となる「みなし相続財産」

≫特別受益とは

≫揉めない遺産分割の方法

≫寄与分とは

≫出生から死亡までの戸籍の集め方

≫調停・審判による相続財産の名義変更

≫遺言書による相続財産の名義変更

≫相続による国債の名義変更

≫死亡届の提出は相続開始のスタートライン

≫代襲相続とは(世代をまたぐ相続)

≫小規模宅地の特例とは

≫相続放棄をすることの危うさ

≫相続手続きに必要な戸籍取得の難しさ

≫相続財産とは、そもそも何か

≫銀行等での相続手続きに必要になる書類

≫海外在住の相続人がいる場合の遺産分割

≫株式・証券の相続手続き

≫遺産分割協議をする前に知っておきたいポイントとは

≫相続した遺産の分け方と、その流れ

≫遺贈を受けると相続分が減ってしまう?

≫香典や弔慰金は相続財産?

≫不動産の相続による名義変更の期限

≫相続放棄手続きの流れ

≫相続人になれなくなってしまう行為

≫相続分の譲渡とは

≫相続放棄と相続不動産の管理責任

≫戸籍をたどることが出来なくなる場合

≫相続不動産は売却してしまった方が良い場合も

≫相続不動産を売却する場合に必要となること

≫遺産分割協議の前に相続財産を確定する重要性

≫相続登記に必要な住民票の除票が取得できない?

≫相続人の1人からの預金の解約

≫空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除

≫空き家を放置するデメリット

≫相続した空き家問題

≫なぜ空き家が売れずに負動産になるのか

≫定期借地権付きの建物(空き家)を相続したら

≫自宅と一緒に売れない土地を相続したら

≫遺言の内容を財産を受け取らない相続人に伝えるべきか

≫遺産相続と会社の解散・清算

≫相続した実家の名義を母親と子供のどちらにすべきか

≫認知症の親を施設に入れるため実家を売りたい

≫代襲相続で叔父の相続人と突然言われたら

≫孤独死した家を相続して売却・処分をするために

≫相続した空き家を売るべきタイミングとは

≫空き家を相続放棄するか相続するかの判断基準は

≫不動産の共有持分を相続したら

≫固定資産税の納税代表者変更届けとは

≫相続手続き上での印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限

≫事故物件となる判断基準とは

≫不要な土地・空き家を国や市に引き取ってもらえるか

≫新型コロナウイルスと銀行での相続手続き

≫孤独死の相続手続き

≫事故物件を売却する方法

≫相続不動産売却と譲渡所得税

≫相続した不動産の「換価分割」って?

≫相続不動産を換価分割する流れ

≫換価分割の前にする相続登記

≫換価分割と遺産分割協議書の文言

≫換価分割にかかる経費を知りたい

≫換価分割にかかる税金について

≫換価分割後に負う相続人の契約不適合責任

≫換価分割の相談先はどこ?

≫相続不動産を賃貸に出す流れ

≫相続登記をすると不動産業者から営業が来る?

≫コロナで日本に帰国できない場合の相続手続き

≫事故物件を相続したら

≫認知症の相続人と銀行手続き

≫孤独死のDNA鑑定期間と相続放棄

≫警察から孤独死の連絡を受けたら

≫相続した不動産を共有名義にするデメリット

≫疎遠な親族の相続人となったら

≫相続登記の義務化

≫古い遺産分割協議書で相続登記

≫遺産分割協議書への未登記建物の書き方

≫土地所有権の放棄制度

≫特別寄与料とは

≫自殺(自死)の相続手続き

≫数次相続とは

≫証券保管振替機構とは

≫公衆用道路の相続登記の登録免許税の計算方法

≫自動車の相続手続き

≫ゴルフ会員権の相続手続き

≫妻の相続に夫が関わるべきか

≫不動産売却の一括サイトとは

≫四十九日を過ぎてから相続手続き開始

≫成年年齢の引き下げの法改正について

≫老後資金の確保に活用するリバースモーゲージ

≫遺産の使い込みを確認する方法

≫相続した不動産を時効取得できるか

≫定額小為替で戸籍謄本を取り寄せる方法

≫相続で共有になった不動産名義を一本化

≫独身の兄弟の遺産相続

≫離婚した父親の相続人になったら

≫相続すると住民税は増えるか

≫税務署から届く相続税申告要否検討表

≫滞納税金も相続してしまうのか?

≫デジタル遺品とは

≫遺産分割前の固定資産税は誰が支払う?

≫遺産分割時の不動産評価額の算定方法

≫遺産分割協議書と印鑑証明書の日付

≫遺産分割協議書に債務を記載する注意点

≫相続登記の申請方法3種類

≫生命保険を相続対策に使う方法

≫相続や遺贈と不動産取得税

≫相続税申告後に財産が見つかったら

≫遺産放棄と相続放棄の違い

≫相続した土地を分筆して兄弟で遺産分割

≫タンス預金と相続税

≫相続登記の登録免許税の免税措置

≫老人ホーム入居と小規模宅地の特例

≫同性パートナーの相続権

≫推定死亡日と孤独死

≫特殊清掃と孤独死

≫自殺があった家を売却して遺産分割する方法

≫3ヶ月以内に相続手続きが必要?

≫遺産分割協議書は署名か記名か

≫借地権の相続手続き

≫兄弟に誰も子供がいない場合の遺産の行方

≫団信付き住宅ローンと相続税の債務控除

≫コンビニ発行の証明書は相続手続きに使える?

≫コロナウイルスと相続税申告期限の延長

≫相続したら生活保護は打ち切り?

≫相続不動産を売却したら扶養から外れる?

≫死亡した夫の相続手続き

≫死亡した妻の相続手続き

≫遺産分割協議書のハンコ代

≫相続放棄と相続税基礎控除額の人数

≫祖父母の遺産を孫が代襲相続したら

≫異母異父の兄弟がいる場合の遺産分割

≫親が危篤時の相続対策について

≫家財道具の相続税評価

≫絵画や骨董品の相続税評価

≫家族にバレずに遺産を受け取れるか

≫交通事故で死亡した相続手続き

≫台風など災害で亡くなった相続手続き

≫別荘の相続手続き

≫お墓(墓地)の相続手続き

≫養子縁組と相続税基礎控除額

≫相続税のタワマン節税

≫包括受遺者を含めた遺産分割協議書

≫両親が順に死亡した数次相続

≫Zoom等のテレビ電話で遺産分割

≫遠方の相続した不動産売却

≫遺産分割協議書の実印を拒む相続人

≫数次相続の遺産分割協議書の見本

≫戸籍謄本のホッチキスを外すと無効?

≫配偶者名義の名義預金と相続税

≫貸事務所や貸店舗の相続手続き

≫相続税還付とは

≫相続税の債務控除の範囲

≫遺産分割協議書に捨印を押して平気?

≫法定相続でも遺産分割協議書は作る?

≫相続した遺産は離婚の財産分与の対象か

≫急死した親の相続手続き

≫認知症の母へ父死亡の事実を伝えるか

≫認知症の相続人が遺産分割できる判断基準

≫遺産整理の専門家報酬

≫相続登記の司法書士報酬は誰が払う?

≫相続税申告の税理士報酬は誰が払う?

≫相続手続きと印鑑証明書の通数

≫相続した土地を隣に買ってもらう方法

≫相続した空き家の特例と老人ホーム

≫相続した空き家の火災保険

≫原野商法の土地を相続したら

≫亡くなった人の携帯電話の解約

≫通帳紛失と銀行の相続手続き

≫知らない司法書士から相続の手紙

≫相続手続依頼書とは

≫通帳レスの相続預貯金口座の調査

≫相続税のシミュレーションと税理士

≫相続した実家の解体

≫認知症の相続人がいる相続税申告

≫相続した空き家の特例と未登記建物

≫相続した空き家の電気ガス水道

≫遺産分割協議書作成と専門家

≫数次相続と空き家の3000万円控除

≫小規模宅地の特例と相続不動産売却

≫借金を相続不動産の売却代金で清算

≫現況のまま相続不動産を売る方法

≫相続する実家は生前に解体すべき?

≫実家の売却は相続の前と後どっち?

≫相続した実家をすぐに売った方がいいケース

≫叔母と共有の土地を相続したら

≫ゴミ屋敷を相続したら

≫相続した古い家を売却する方法

≫認知症の相続人が署名できないケースの代筆

≫脳梗塞の後遺症と遺産分割協議

≫認知症の相続人と遺産分割の放置

≫認知症の相続人と相続放棄

≫唯一の相続人が認知症のケース

≫認知症の相続人と相続登記

≫父死亡で母認知症の相続手続き

≫認知症の相続人が株式を相続できるか

≫認知症の親と空き家の実家売却

≫要介護認定を受けた相続人と遺産分割協議

≫認知症の相続人がいる相続手続き

≫海外居住の相続人が日本の不動産売却

≫相続したビルの売却方法

≫空き家の風通しについて

≫富裕層の相続手続き

≫離婚した父親が孤独死したら

≫相続不動産を売却する約束を守らない

≫両親が共有名義の不動産を売りたい

≫賃貸併用住宅を相続したら

≫二世帯住宅の相続手続き

≫土地の相続登記と未登記建物の名義変更

≫相続すると一軒家より厄介な空き家

≫認知症の相続人に親族が成年後見人

≫認知症の相続人と法定相続分

≫推定の文言を省略した相続登記

≫相続不動産の遺産分割と机上査定

≫相続した借地権付き建物は売れる?

≫生命保険契約照会制度とは

≫高齢な親名義の不動産を代理売却する方法

≫相続不動産に差押登記が入っていたら

≫認知症の親が死亡した遺産分割

≫近所からクレームが来る空き家を相続

≫死亡した叔父の相続人が認知症の親

≫孤独死と相続放棄期間伸長

≫孤独死相続と遺品整理のタイミング

≫孤独死した家の遺品整理と相続放棄の可否

≫孤独死した家の遺品整理費用が出せない

≫叔父が孤独死した相続手続き

≫孤独死と相続放棄の判断基準

≫孤独死相続の専門家が少ない理由

≫孤独死相続を専門家に相談する前に

≫遠方の親族が孤独死した相続手続き

≫実家じまい

≫軽度の認知症の相続人と遺産分割

≫兄が孤独死して高齢な親が相続人

≫孤独死の葬儀代を立て替え

≫数次相続はどこまで続くの?

≫相続した古い団地の処分方法

≫祖父母の不動産を数次相続したら

≫亡くなった祖父名義の不動産どうする?

≫亡くなった父名義の実家を売りたい

≫亡父が認知症の母へ遺言を残した対応

≫孤独死した人の遺言調査

≫孤独死した人の借金の調べ方

≫大相続時代と土地売却のタイミング

≫土地を売ったお金で相続税納税

≫相続した実家を売却する方法

≫相続手続き中に住所変更してもいい?

【相続(銀行編)】

≫銀行の相続手続きの方法

≫ゆうちょ銀行の相続手続き

≫三菱UFJ銀行の相続手続き

≫みずほ銀行の相続手続き

≫三井住友銀行の相続手続き

≫横浜銀行の相続手続き

≫りそな銀行の相続手続き

≫静岡銀行の相続手続き

≫JA農協の相続手続き

≫横浜信用金庫の相続手続き

≫湘南信用金庫の相続手続き

≫城南信用金庫の相続手続き

≫川崎信用金庫の相続手続き

≫野村證券の相続手続き

≫SMBC日興証券の相続手続き

≫大和証券の相続手続き

≫浜銀TT証券の相続手続き

≫ネット証券の相続手続き

≫株式の未受領配当金の相続手続き

≫金・銀・プラチナの相続手続き

≫古い通帳(口座)が見つかった相続手続き

≫貸金庫の相続手続き

≫出資金の相続手続き

≫ネット銀行の相続手続き

≫相続した預貯金の仮払い制度

≫相続した預貯金の仮払い制度の感想

≫預貯金の相続手続きと期限

≫遠方の銀行や証券会社の相続手続き

【遺言】

≫遺言専門家について①

≫遺言専門家について②

≫親に揉めない遺言書を書いてもらう方法

≫遺言書に気持ちを込める「付言事項」

≫遺留分とは?

≫自筆証書遺言について

≫公正証書遺言について

≫秘密証書遺言について

≫遺言執行者とは

≫遺言の撤回(取り消し)・変更の方法

≫遺言者死亡後の遺言執行の流れ

≫遺言書の検認手続き

≫遺言書による相続登記(不動産の名義変更)

≫遺言書を書くべき人とは

≫遺留分侵害額請求権について

≫遺言書は家族以外の人にも遺すことができる

≫公正証書遺言でも無効になってしまうことがあるの?

≫作った遺言書を失くしてしまった

≫遺言書の検認証明書の見本

≫夫婦が一緒に遺言書を作成する場合

≫自筆証書遺言の失敗例・使えない遺言

≫包括遺贈と特定遺贈の違いとは

≫遺贈と死因贈与の比較

≫受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力は

≫遺言が複数見つかったらどうなる

≫遺贈寄付とは

≫遺贈寄付を依頼する専門家の選び方

≫遺贈寄付で気を付けなければいけない3つの注意点

≫死後事務委任契約とは

≫妻の亡き後、身寄りがない私の財産を寄付したい

≫新型コロナウイルスと遺言書

≫自筆証書遺言の方式緩和

≫自筆証書遺言の保管制度

≫自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の比較

≫保管した自筆証書遺言の閲覧と撤回

≫自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想

≫遺言執行者がやるべきこと

≫遺言執行者の選任申立て

≫公正証書遺言の検索システム

≫遺言で2代先まで承継先を指定できるか

≫エンディングノートの書き方

≫離れて暮らす親の終活準備

≫終活でやるべきことまとめ

≫飼い主が亡くなった後のペット問題

≫ペットのために財産を残す負担付遺贈

≫遺言書情報証明書とは

≫子供のいない夫婦が遺言書を書くべき理由

≫孫に遺産を相続させる3つの方法

≫独身の兄弟に遺言書を書いてもらうには

≫独身の叔父叔母に遺言書を書いてもらう方法

≫揉めない家族でも遺言書を作るべきか

≫愛人のために遺言書を残す

≫地主の遺言書

≫内縁の妻に遺言書を書くには

≫遺留分を侵害した遺言書

≫尊厳死宣言公正証書

≫遺言執行者の権限明確化

≫関係遺言書保管通知と死亡時通知

≫遺言書保管事実証明書について

≫特別方式遺言とは

≫信託銀行の商品「遺言信託」とは

≫エンディングノートに書いた遺言の有効性

≫公正証書遺言の証人の欠格事由

≫自署できない人の遺言書の選択肢

≫耳が聞こえない方の公正証書遺言

≫目が見えない方の公正証書遺言

≫遺言書作成後に住所氏名の変更

≫日本語が話せない外国人の公正証書遺言

≫遺言執行者は誰にすべきか

≫遺言書を書き換えるタイミングは

≫認知症の相続人がいるなら遺言書を書く

≫家族に知られず遺言書を作成する方法

≫遺言書は誰のもの?

≫余命宣告と遺言書

【解決事例】

≫後妻との子供だけに遺言で財産を残す方法

≫銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されてしまった

≫未成年者がいる場合の遺産分割協議

≫父と母が順に死亡した場合の相続登記

≫3ヶ月経過した相続放棄を受理させる

≫特定の相続人に相続財産をあげないためにしたこと

≫権利証がない場合の相続登記について

≫絶縁状態だった父親の財産の相続

≫住所で不動産を特定した遺言書による相続登記

≫空き家の処分を換価分割を使って解決

≫認知症の方がいる場合の遺産分割方法

≫相続登記を放置していた代償

≫残された家族が揉めてしまう遺言

≫遺産、相続財産の調査の方法(預貯金のケース)

≫あるはずの遺言が見つからない

≫不動産の売買契約後に所有者が死亡した

≫昔書いた遺言書を公正証書遺言で書き直したい

≫凍結された死者名義の定期預金の口座を解約したい

≫遺品の中から直筆の遺言書がでてきたら

≫遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決

≫節税対策の相続放棄

≫会ったこともない相続人との遺産分割協議

≫相続税申告期限が間近の遺産分割協議

≫公正証書遺言による不動産の名義変更

≫認知症の母親に相続させずに遺産分割したい

≫面倒な相続手続きはやりたくない

≫遺言の内容を知らせずに相続手続きを進めたい

≫相続した定期借地権付の建物を売却処分

≫相続した売れない土地を相続放棄せずに解決

≫相続で共有になった土地の持分売買

≫甥と遺産分割して相続手続きを解決

≫母親に遺言書を書いてほしい

≫遺留分を支払って相続手続きを解決

≫再建築不可の相続した戸建てを換価分割したい

≫放置された遠方の空き家を処分したい

≫業者から購入希望の連絡を受けて相続登記

≫相続税の納付資金を売却代金で用意

≫相続手続きを至急で完了

≫相続した駅前の賃貸マンション一棟を遺産分割

≫出張で病室に出向き遺言書作成をサポート

≫疎遠な叔父の相続手続き

≫相続した土地を分筆して兄弟で分けた事例

≫遺留分権利者がいる場合の相続手続き

≫相続で代々引き継いできた土地を処分

≫相続と贈与を使って自宅名義の権利調整

≫多額のローンが残ったアパートを相続

≫遺言の内容と異なる遺産分割をして解決

≫高齢な相続人が複数いるケース

≫全く知らない相続人が判明した事例

≫相続した空き家の控除を使って換価分割

≫遺産分割前に相続人の一人が死亡した事例

≫貸金庫に多額の現金が見つかった事例

≫遺言を公正証書で作り直し

≫田舎の土地を相続放棄したい

≫公正証書遺言を親に書いてほしい子の相談

≫相続したマンションの名義変更

≫相続手続きの途中で遺言を発見

≫付言事項つきの遺言に思いを残す

≫子供のいない夫が死亡した相続手続き

≫法定相続情報を使った相続手続き

≫相続した実家の名義変更を解決

≫借地上のアパートを相続してしまった

≫登記識別情報が見つからない相続手続き

≫遺言執行者から委任を受けて解決

≫団体信用生命保険を使う相続案件

≫成年後見人と遺産分割をして解決

≫相続財産が不明な場合の遺産相続

≫遺言を子供たちに内緒で作った事例

≫父親が亡くなったことによる遺産分割

≫子供のいない夫婦がお互いに遺言を書く

≫両親が亡くなった後の遺産分割を解決

≫多額の生命保険金で相続税がかかる事例

≫疎遠な父親の財産を相続放棄

≫相続したタワーマンションの名義変更

≫公正証書での遺言を作成した事例

≫部屋で亡くなったマンションの売却を解決

≫田舎の土地と自宅をセットで売却処分

≫遺産相続と会社の清算を同時に解決

≫父親に遺言書を書いてもらいたい

≫未成年者の特別代理人を選任した事例

≫子供の1人が相続放棄をしてから遺産分割

≫相続登記の移転漏れを解決

≫故人の遺言書が複数見つかった事例

≫甥と姪が相続人となった相続を解決

≫被後見人が死亡した相続手続きを解決

≫仕事が忙しい相続人の代理で手続き

≫相続税の基礎控除を超える遺産の相続手続

≫空き家を解体して更地で売却した事例

≫相続した共有持分の相続登記をした事例

≫証券保管振替機構に開示請求した事例

≫職場近くの事務所に相続手続きを依頼

≫途中までやって断念した相続を解決

≫無効な内容の自筆証書遺言が見つかった

≫急死した母親の相続手続き

≫相続した自宅の名義変更と相続税申告

≫相続した未登記建物の名義変更

≫相続したゴミ屋敷を遺品整理後に売却

≫借金まみれで亡くなった父親の相続放棄

≫役所の相談会で解決できなかった相続

≫胎児が相続人となった相続を解決

≫相続した土地を遺産分割で解決

≫孤独死した叔父の相続財産を遺産分割

≫自殺した兄の遺産を相続放棄した事例

≫遺留分合意書を交わして解決した事例

≫孤独死があった家を売却処分した事例

≫貸金庫の解約を含む相続手続きを解決

≫昔の遺産分割協議書で相続登記した事例

≫相続登記の義務化の前に名義変更したい

≫コロナ禍における遺言作成

≫お客様作成の遺産分割協議書で相続登記

≫コロナで帰国困難な相続人からの依頼

≫数次相続が複数発生している相続

≫自殺があった家を売却・現金化して解決

≫相続した実家を兄弟の共有名義にする

≫独身で子供のいない兄弟の相続

≫遺言検索システムを利用し遺言を発見

≫離婚した父親が亡くなった連絡を受けた

≫法定相続分の登記後に遺産分割した事例

≫遺言執行者選任申立て後の相続手続き

≫付言事項で紛争を回避した事例

≫株式が主たる相続財産の遺産分割を解決

≫滞納税金を相続放棄して解決した事例

≫法定相続情報一覧図で金融機関の相続

≫相続放棄の期間伸長を行い財産調査

≫エンディングノートで遺言の存在を知る

≫被相続人代表の有限会社が残っていた

≫昔の遺言を撤回して公正証書遺言を作成

≫子なし夫婦がお互いに遺言書作成

≫ネット銀行の相続手続きを解決

≫叔母に遺言書を書いてもらった事例

≫検認済みの自筆証書遺言を使った相続手続き

≫親の終活として公正証書遺言を作成

≫未申告の相続税と相続手続き

≫自宅内で亡くなっていた叔父の相続

当事務所の取材・執筆実績

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号

・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送

・「経理WOMAN」2019 NO.280

・雑誌「AERA」2018.4.15号

・週刊「女性自身」2018.10.2号

・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

過去のメディア・取材実績はこちら

各オフィスへのアクセス

面談のご予約お待ちしています!!

[各オフィスの営業時間]

平日 9:00~18:00

お問い合わせは営業時間内にしていただくか、専用フォームからお願いします

よしだ法務グループ代表紹介

司法書士・行政書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会所属

神奈川県行政書士会所属

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」

・司法書士よしだ法務事務所代表

・行政書士法人よしだ法務事務所代表

・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事

【保有国家資格】

司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

当オフィスを画像でご紹介

横浜オフィスのご紹介

東京オフィスのご紹介

町田オフィスのご紹介

当オフィスのメンバーご紹介

オフィス代表・スタッフなど

接客担当 田沢

ここに掲載しきれなかった他のスタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ち申し上げております!

当オフィスの業務対応エリア

神奈川県・東京都を中心に、千葉県・埼玉県のお客様もご対応可能!!

神奈川エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他

東京エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

千葉・埼玉エリア

千葉・埼玉にお住まいのお客様も増えておりますのでご安心してご相談ください!